Tiré de LA FRANCE PONTIFICALE (GALLIA CHRISTIANA).

DIOSESE DE SISTERON

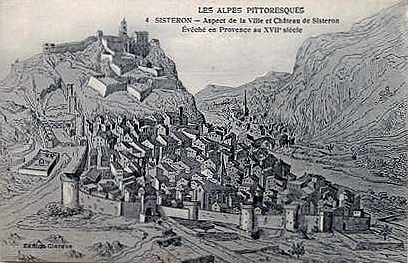

On n'a qu'à regarder avec quelque attention un plan de la ville de Sisteron, pour se dire aussitôt , qu'une telle situation a dû lui donner, dès les temps les plus anciens, une impor tance militaire et politique considérable. C'est , en effet , de par la topographie, la clé de la Provence, comme une limite posée par la nature aux invasions et aux incursions. Ce rôle naturel a été signalé par des événements qui ne sont pas loin de nous, vers la fin du premier Empire. Mais d'où vient et que signifie le nom Sisteron? On en a cherché l'origine dans l'ancienne langue des Celtes. Cette langue si peu connue, et par-là même si facile à se prêter aux étymologies de parti-pris, dirait que Sisteron vient de Ceg et de Stoer, dont la réunion aurait produit d'abord Segustero , puis Sisteron , et d'après Bullet (Mém. sur la langue celtique, tome I,page 84), cette double racine signifierait bien des choses : elle indiquerait la nature et l'aspect des lieux , un pas sage renfermé entre des montagnes, et une rivière torrentueuse qui coule dans ce passage. C'est le cas de dire ici avec Molière : Quelle belle chose que l'alphabet (celtique) ! Dirons-nous après cela, que d'autres font de Sisteron une ville isiaque, pour ce motif peu concluant, que les Egyptiens, dans les Mystères d'Isis, faisaient usage d'un instrument de musique, appelé seistron? Dirons-nous encore que, d'après certaine hypothèse, un prince ligurien du nom de Segustus ou Sextus, aurait fondé cette ville quelques mille ans avant notre ère, et lui au rait laissé son nom un peu varié par les siècles suivants? Non, il nous convient mieux d'avouer que le premier monument authentique qui fasse mention de Sisteron, sous le nom de Secustro, c'est YItinéraire d'Antonin. Ce nom se changea peu à peu en Segesterica, de manière que les évêques de Sisteron , qui ont assisté aux conciles de France , depuis celui d'Epaône, en 517, prennent tous le titre d'évêques Civitatis Segestericse. Plus tard encore, ce nom a été par corruption changé en celui de Sistarica, plus rapproché]de la dénomination actuelle. Après cet aveu , il n'est plus nécessaire de réfuter l'opinion des auteurs qui ont confondu Segustero avec Cessero : c'est en ce dernier lieu que s'éleva plus tard l'abbaye de Saint-Thibéry, au diocèse d'Agde, aujourd'hui de Montpellier. Les his toriens latins ont assez clairement désigné Sisteron , pour qu'il fût impossible de faire cette confusion : nous voulons parler de Pline, de Silius Italicus et de Tite-Live. Ce dernier place nettement Sisteron sur la Durance, celle de toutes les rivières de la Gaule la plus difficile à traverser, et qui, malgré le volume de ses eaux, ne souffre point la navigation. Ce serait nous écarter de notre plan que de faire ici de longues dissertations sur le peuple celtique ou gaulois , auquel Sisteron appartint avant la conquête romaine par César. Encore ce grand capi taine est-il très-bref sur la Gaule Narbonnaise; probablement parce que ce pays, étant déjà soumis , échappait aux descrip tions et aux commentaires militaires du célèbre général. Pline l'Ancien et Strabon ne sont guère plus explicites, et nous permettraient à peine de conjecturer que Sisteron appartenait aux Vocontii, dont les places s'étendaient de proche en proche jusqu'aux Caturiges (Chorges). Nous n'en aurions jamais fini avec les variantes du nom de Sisteron ; mais il nous en faut citer au moins quelques-unes, d'après le savant historien de cette ville , M. Ed. de la Plane. « On lit Segusterone dans l'Itinéraire et dans la Table théodosienne. Ailleurs, on lit Segosterone, Secusterone, Setusiterone, Regusterone. La Notice des Gaules, exécutée, à ce que l'on croit , sous Honorius, marque Civitas Segesteriorum. Le Martyrologe romain dit que, vers l'an 500, saint Donat arriva in pago Sigisterico. L'évêque Valère, au concile d'Epaône (517), Avolus, au IV0 concile d'Orléans (541) ; Genest, au IVe concile de Paris (573), et Pologronius, au IIe concile de Màcon (585), souscrivent : Episcopi Civitatis Segestericse. Abbon , dans son testament, qui est du VIIIe siècle, et le cardinal d'Ostie, dans son Itinéraire, qui est du milieu du XIVe siècle, écrivent, l'un, Pagus Sigistericus , l'autre, Civitas Cistericensis ; enfin, un document du XVe siècle, tiré depuis peu de la bibliothèque du roi , nous transforme en Civitas Sergestrocorum. On disait d'abord Segesterium , Segusterum; on a dit depuis Sistericum et Sistaricum : ce dernier nom a prévalu dans le moyen-âge.» En 374, Sisteron fut comprise dans la seconde Narbonnaise, et occupa le sixième rang parmi les cités de cette province, probablement avec les droits de municipe. Bientôt arrivent les Barbares, se jetant comme une meute affamée sur l'empire romain expirant. Ce sont d'abord les Vandales (408) qui pas sent et disparaissent comme un ouragan ; puis , les Visigoths et les Bourguignons ; ces derniers prirent toute la Provence sous leur domination qu'ils étendirent jusqu'aux rives de la Durance. Sisteron y était comprise, et nous en avons la preuve dans le consentement donné par le roi Gondebaud à l'élection de Marius comme abbé du Val-Benoît, et dans la présence de plusieurs des évêques de cette ville à des conciles tenus dans les États des rois de Bourgogne. Nous empruntons en passant une remarque importante à l'historien de Sisteron déjà cité. « Pendant que saint Marius bâtissait son monastère au pied de la montagne de Lure (autrefois diocèse de Sisteron, maintenant sur celui de Valence), vers l'an 500, saint Donat , natif comme lui d'Orléans, vint également se vouer à la solitude dans l'étroite vallée de nos environs , appelée depuis Combe Saint-Donat. » Aux Bourguignons succèdent les Ostrogoths ou Goths d'Italie appelés en Gaule par le roi Clovis et bientôt vainqueurs, en 534, pour le compte des Francs. Dans le partage que firent de la Provence les enfants de Clotaire Ier, la ville de Sisteron dut échoir d'abord à Caribert , puis à Gontran son frère, roi d'Orléans. Ce malheureux pays était alors ravagé par les Lom bards et les Saxons. Les plaies étaient sans doute à peine cica trisées, lorsque les Sarrasins (l'an 93 de l'Hégire et l'an 711 de notre ère) franchirent les frontières d'Espagne, inondant la Provence et le Languedoc. Charles-Martel leur ôta pour jamais à Poitiers l'envie de prétendre au nord de la France ; mais le midi demeura exposé à leurs fréquentes déprédations. Ils réussirent à s'établir à la Garde-Frainet, d'où on ne put les déloger qu'en 942. C'est alors que se distingua Bevons, né au village de Noyers, à 13 kilomètres ouest de Sisteron. Son père Adelfred et sa mère Odilinde, nobles et riches, lui avaient donné l'exemple des plus pures et des plus hautes vertus ; il ne faillit pas à cette éducation , et devenu maître d'une grande fortune, il ne voulut l'employer, ainsi que ses talents et sa vie, qu'au devoir de purger son pays de la présence des Musulmans. Il les battit en effet à Pierre-Impie (Peyrimpi), puis rentra dans la solitude, d'où il ne sortit que pour faire de pieux pèlerinages à travers la chrétienté, et mourir à Voghera (Lombardie), le 22 mai 986. L'immense empire de Charlemagne s'étant fondu comme la neige aux feux d'un soleil d'août ; des chacals déchirèrent la peau du lion, et Bozon devint ainsi roi de Provence. Nous ne voyons pas que l'évêque de Sisteron ait concouru à sa nomi nation en 879 ; on ne trouve point en effet sa souscription aux actes de l'assemblée de Mantaille tenue à cette occasion. Son absence fut-elle fortuite ou son abstention volontaire? nous ne savons. Sisteron eut de bonne heure le titre de comté. Il est ainsi désigné dans une charte de 812 que rapporte Mabillon (De re diplom.). Dans le XI0 siècle, nous y trouvons des vicomtes. Bérenger, assiste avec cette qualité, en 1035, à une donation faite à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Vers l'an 997 mourut Miron ; sa veuve Odile se remaria bientôt après avec Léogérius ou Ligier, et de cette nouvelle union naquirent plusieurs enfants dont deux, Pierre et Raimbaud, soulevèrent de grands désordres dans Sisteron, de l'an 1030 à l'an 1070; les détails à ce sujet trouveront mieux leur place dans la nomenclature historique des évêques. Après Miron et ses fils, on ne voit plus de vicomtes à Sisteron. C'est ici qu'intervient dans la monographie de Sisteron celle des comtes de Forcalquier. Cette dernière maison ne dura guère que cent cinquante-quatre ans ; mais les maux que causa au pays sa guerre avec les comtes de Provence exigeraient dans un ouvrage autre que celui-ci , d'assez longs développements. Il nous suffit de dire que le comté de Forcalquier prit naissance vers 1054, et comprit , sans contestation, la ville de Sisteron, jusqu'en 1162. A cette époque , l'empereur Frédéric Barberousse inféoda cette ville aux Etats du comte de Provence. Le comte |de Forcalquier, Guillaume IV, regarda cet acte d'autorité comme nul et non avenu. L'empereur n'était guère en mesure alors d'en prouver la validité , même par les armes ; toutefois , par politique ou par amour de la paix , le comte de Provence ayant renoncé au bénéfice de la donation à lui faite , Guillaume suivit son exemple, en rendant hommage à l'empereur, et fut ainsi réintégré ; mais sa fille Garsinde, fut fiancée en 1193 à Alphonse, héritier présomptif du comté de Provence , et reçut en dot le comté de Forcalquier, sauf quelques terres réservées par son père. Alphonse ne gar dant pas , aux yeux de son beau-père, assez de mesure dans la prise de possession de ses nouveaux Etats , Guillaume fit épouser sa seconde fille Béatrix au dauphin Guigues-André de Viennois, et lui assigna les comtés de Gap et d'Embrun, déjà compris dans la dot de Garsinde. Alphonse s'était rendu maître de la ville et du château de Sisteron , tandis que Guillaume avait réuni une armée considérable sur la rive gauche du Buech, d'où il partait pour ravager impitoyablement le terri toire de Sisteron. La tradition parle même d'une sanglante bataille livrée entre les deux belligérants dans la plaine de Servoules. Alphonse fit intervenir dans le débat son frère Pierre, roi d'Aragon. Ce monarque rapprocha les antagonistes ; la ville et le château de Sisteron furent mis en dépôt dans ses mains, avec clause de retour au comte de Forcal quier, dans le cas -où Alphonse et Garsinde mourraient sans postérité. Pierre en se retirant , laissa à Gérard de Villeneuve le soin de garder, aux termes du traité , la place en litige. La guerre renaquit aussitôt plus violente , au grand dommage des malheureux habitants. Alors, intervint un troisième larron (qu'on nous passe cette expression) , Guillaume de Sabran, qui, malgré le pape, malgré l'empereur Othon, assit son autorité sur Sisteron , en lui laissant son droit municipal et la justice civile. Or, Raimond-Bérenger, fils d'Alphonse, comte de Provence et son héritier légitime (Guillaume IV et Alphonse étaient morts tous deux), revint d'Espagne après la mort du roi d'Aragon, son tuteur ; Guillaume de Sabran n'osant ou ne pouvant s'opposer à sa revendication, consentit à une transaction (29 juin 1202) : Raimond-Bérenger obtint Forcalquier ainsi que tout le territoire, s'étendant au nord, y compris Sisteron, devenant ainsi le premier comte de Provence et de Forcalquier. Ce prince se plut à passer à Sisteron, une partie de l'été de chaque année. Plusieurs de ses actes en sont datés , entre autres les statuts du bailliage de Sisteron (1237) , et son testament qu'il y fit le 20 juin 1238, dans l'église des Cordeliers, et par lequel il institue sa quatrième fille Béatrix , héritière de ses Etats de Provence, au préjudice de ses deux gendres, les rois de France et d'Angleterre. Béatrix épousa en 1246, Charles d'Anjou, qui prit dès lors en main le gouvernement des Etats que sa femme lui apportait en dot ; et leur fit sentir le poids de sa domination. Sisteron cependant éprouva les effets de sa clémence dans une occasion mémorable. Une sédition dont les principales victimes furent les Juifs, avait ensanglanté ses rues et détruit le château. Bientôt pris de crainte et de repentir, les habitants envoyèrent des députés auprès du comte et de la comtesse de Provence , pour lors à Saint-Remi, afin de solliciter leur pardon et le main tien de leurs priviléges municipaux. Une amnistie fut la suite de cette ambassade (1259), et, en furent seuls exclus, ceux qui avaient directement pris part aux excès. Les députés rapportèrent en outre une volumineuse charte, dont M. de la Plane a reproduit le texte, et que M. l'abbé Feraud analyse, pour terminer ainsi : « Ces faveurs ne furent pas tout à fait gra tuites de la part du souverain ; car le contingent militaire que la ville devait fournir, et qui n'était auparavant que de cent fantassins et de cinq cavaliers, fut élevé à deux cents hommes, parmi lesquels un quart d'arbalétriers. On sait aussi que l'évêque de Sisteron fut soumis au serment d'hommage pour sa principauté de Lure. » Hélas ! le pays à peine pacifié devait subir une surcharge que l'ambition de Charles d'Anjou, futur roi de Naples, rendait nécessaire. Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, fut vaincu par le roi d'Aragon, Pierre III, et mourut en 1285. Son fils, le comte de Salernes, connu depuis sous le nom de Charles II , était retenu captif. Les Etats de Provence s'assemblèrent à Sisteron, le 24 mai 1286, et conclurent à prier le roi d'Angleterre de se charger de faire mettre en liberté le comte de Provence. Le monarque anglais accepta la mission, et parvint, après trois ans de peines infinies, à rendre à la Provence son comte Charles II d'Anjou. Ce prince fut encore plus malheureux dans ses entreprises que ne l'avait été son père ; mais nous devons à la vérité de dire que ses mécomptes ne l'empêchèrent pas de veiller avec sollicitude à la réforme et à l'amélioration de l'administration de ses Etats de Provence. Il statua en diverses occasions sur les réclamations de Sisteron , et toujours en faveur de ses priviléges. Il mourut, laissant pour successeur Robert, duc de Calabre, son fils, qui fut couronné le 13 août 1309, par Clément V, alors tout nouvellement établi à Avignon. Le nouveau souverain poursuivit les desseins de son père en Italie et en Sicile : l'escarcelle des habitants de Sisteron dut être la mesure de ses succès ou de ses revers. L'expédition de Robert fut un échec; son fils, le duc de Calabre, y périt, et il ne lui survécut que peu, laissant son héritage certain ou éventuel à ses petites-filles, dont l'une surtout, Jeanne acquit une si triste célébrité. De là encore de nombreuses et calamiteuses contestations. Rien n'arrêtait néanmoins les progrès du régime municipal qui se développait à Sisteron à l'instar des républiques italiennes. Jusqu'au commencement du XIVe siècle on avait eu les parlements publics, espèce de forum où les habitants se réunissaient à son de trompe; dès 1307, on créa deux, puis quatre syndics qui centralisaient le gouvernement de la cité ; en 1315, fut établi un conseil composé d'autant de membres que la ville avait de quartiers et de classes de citoyens, lequel conseil fut bientôt limité à huit membres , présidés par un jurisconsulte. Cette dernière forme subit bien des modifications dans les années qui suivirent 1333. En 1352, la reine Jeanne accorda à Sisteron des statuts remarquables , et que des gou vernements d'aujourd'hui trouveraient trop avancés. « Il est défendu au juge de recevoir ni or ni argent, sous peine de restituer le double. Le juge est passible d'une amende de cent livres, s'il rend une sentence sur le dire d'un seul témoin, et d'une amende de vingt-cinq livres, si , à l'expiration de sa magistrature, il n'a point terminé les procès commencés , et cela sans préjudice du droit que conserve la partie lésée de le poursuivre en dommages-intérêts. Tout habitant emprisonné peut obtenir son élargissement , moyennant une caution, sauf le cas où il est poursuivi pour crime emportant la peine capitale ou la mutilation des membres. » La reine Jeanne concéda pareillement une déclaration portant que : la ville et son territoire, avec ses juridictions et franchises sont à jamais inalié nables du domaine comtal, autorisant au besoin chaque habitant à repousser par les armes toute tentative contraire... La reine Marie de Blois concéda, en outre, par charte du 29 juillet 1386, l'inviolabilité du domicile de chaque citoyen. Il n'était permis aux officiers de la cour d'y pénétrer pendant la nuit , quand leur charge l'exigeait, qu'accompagnés de deux ou trois personnes prises parmi les plus probes du voisinage (1). Nous ne voulons pas, et pour cause, suivre la tragique histoire de la reine Jeanne ; mais nous devons mentionner la révolte de Robert de Duras, qui vint porter la guerre en Provence. Il y eut à cette occasion une assemblée à Sisteron. On peut juger, dit M. de La Plane, de la disposition où étaient les esprits par la prière que l'on fit au capitaine général du comté de Forcalquier, Guillaume Augier, seigneur de Viens, d'y assister sans armes ; il est à remarquer que l'évêque de Gap reçut la même invitation. Cette rébellion étouffée, un terrible aventurier, Arnaud de Cervole, surnommé l'archiprêtre, tomba sur la Provence, comme une trombe. Le pape traita avec lui ; Sisteron résolut de lui résister (1356), et se mit aussitôt en mesure d'exécuter sa résolution. Rien ne coûta aux courageux citoyens : taxes , corvées , abandon de biens qui ne pouvaient être défendus sans compromettre la place : ils subirent tout plutôt que d'accepter lâchement la loi et les conditions d'un féroce vainqueur. La ville avait été mise en bon état , la garnison renforcée ; tout ce qui pouvait servir à l'ennemi, détruit ; quelques portes murées, les autres fortifiées. Les brigands s'approchaient, lorsque, pour des raisons qui ne nous sont pas connues , le seigneur de Viens quitta la direction générale de la résistance : aussitôt on lui donna pour succes seur Raimond de Venterol , qui compléta les mesures prises par de Viens. « La terreur était si grande dans nos murailles, dit M. de La Plane, que craignant que des cris d'alarme ne l'augmentassent encore, l'autorité ne crut pas aller trop loin en frappant d'une amende de vingt-cinq livres (625 francs), ou à défaut de la perte de la langue, tous ceux qui, par imprudentes clameurs, viendraient à troubler l'ordre. Enfin, l'ennemi ne vint pas : Cervole s'éloigna des environs de Sisteron et passa plus tard au service du roi de France. Il ne faudrait pas cependant rire à la légère de ces préparatifs inutiles;

(1) Histoire géographique et statistique des Basses-Alpes , par M. l'abbé Feraud

car il est à présumer que l'attitude de notre cité dût être pour beaucoup dans la retraite de l'aventurier. » En 1400 et en 1401, saint Vincent Ferrier évangélisa Sisteron et y produisit des fruits salutaires. Le clergé surtout subit l'influence des prédications du missionnaire. Le chapitre de la cathédrale ne comptait alors que deux chanoines résidents : tous les autres habitaient Avignon, auprès de la cour pontificale, où ils possédaient des bénéfices. L'église était dé labrée, ses revenus dilapidés, le service divin abandonné. Cet état de choses cessa en 1431, par une sentence que rendirent, le 14 décembre , l'archevêque d'Aix et l'évêque de Digne , commissaires délégués du pape Eugène IV. Nous aurons occa sion de revenir plus amplement sur cette réforme , ainsi que sur les rivalités de l'Église de Sisteron et de la cocathédrale de Forcalquier. En 1402, maître Girardin le Petit, qualifié magister relogii, appelé à Sisteron, dans ce but, livra à la ville une horloge son nante du poids de cinq quintaux , moyennant soixante-dix florins (1,400 francs). La machine installée au haut du château , un argentier ou orfèvre , ou mécanicien (comme nous dirions maintenant), fut chargé de la diriger de manière qu'elle son nât régulièrement toutes les heures du jour et de la nuit, au nombre de vingt-quatre. En cette même année (1402), le frère du roi , prince de Tarente , de son nom Charles du Maine , qui gouvernait alors la Provence pour le roi Louis II , son frère , vint à Sisteron. Trois ans après , le roi Louis vint en personne visiter sa bonne ville. Une magnifique réception lui fut faite, magnifique pour le temps , car la pièce qu'il habita avait un lit de paille fraîche en guise de tapis. Sa table fut servie en vaisselle d'étain , que la ville avait louée ; mais il s'en montra fort satisfait (1408). Ce prince mourut en 1417, laissant ses Etats à son fils aîné, Louis III, sous la tutelle et la régence de la reine Yolande. Celle-ci signala son passage au pouvoir en confirmant et même en étendant les franchises de ses peuples. En 1425, par suite de la guerre que se faisaient pour la succession du royaume de Naples, Alphonse, roi d'Aragon, et Louis d'Anjou, une flotte aragonnaise parut sur les côtes provençales de la Méditerranée. Sisteron envoya aussitôt des arbalétriers pour renforcer les corps réunis à Toulon ; mais en même temps on découvre un complot ourdi dans le sein même de la ville pour la livrer à l'Espagnol : il était temps. L'autorité fit si bonne garde que l'honneur de Sisteron resta sauf. Louis III d'Anjou mourut en Italie comme son père, et eut pour successeur, en 1431, son frère René. Le nouveau roi de Provence se montra aussitôt généreux envers les habitants de Sisteron , en réduisant les feux et en leur accordant le droit de basse juridiction sur Consonauves; mais ce ne fut pas sans exiger de compensation , car Sisteron dut payer pour sa part , dans la rançon de son désiré roi de Sicile, 1,374 florins 8 gros 10 deniers (27,488 fr. 02 cent., selon l'évaluation de M. de La Plane). On sait que René ne put pas plus que ses prédéces seurs, conserver Naples et la Sicile ; il en fut chassé et se retira en Provence avec sa famille. A cette époque , son fils , le duc de Calabre , vint à Sisteron et logea dans la maisqn des Antonins, à la Baume, pendant huit jours. Le règne de René, sur nommé de son vivant et jusqu'à nos jours le bon roi René, fut signalé par la fréquente invasion du plus terrible des fléaux , la peste. Sisteron eut son épouvantable visite en 1451, 1458, 1467, 1474, 1479 et en 1482, et vit sa population diminuée des deux tiers. De nouveau, en 1503, son apparition fit fuir les habitants, et le chapitre, dit l'abbé Feraud, se fixa à Aubignosc, où il résidait encore en 1508. Il est inutile de dire que la. famine ne tarda guère à joindre ses horreurs à celles de l'épidémie ; les insectes eux-mêmes conspiraient à affamer les infortunés Sisteronnais. En 1511, l'officialité fut saisie d'une plainte contre les vers , chenilles et charançons qui ruinaient les récoltes de Saint-Michel , près Forcalquier. « Les habitants de cette petite paroisse, dit M. de La Plane, fatigués de faire la guerre à ces redoutables ennemis, se pourvurent par voie canonique par devant l'official du diocèse , à l'effet de pour suivre ces animaux suivant les formes juridiques. » Pareilles procédures n'étaient pas rares à cette époque. Le roi François Ier revenant de la conquête du Milanais , entrait dans Sisteron le 16 janvier 1515, et y séjournait quatre jours avec la reine-mère, la reine son épouse et la duchesse d'Alençon, sa sœur. Il y revint encore en 1524 et 1527, et pendant tout son règne , les registres de la ville ne sont remplis que des mouvements de troupes qui la traversent et l'encombrent. Le fameux chevalier Bayard y tint garnison avec ses gendarmes pendant trois mois. Le souvenir de François Ier rappelle nécessairement celui de la prétendue Réforme religieuse et des troubles sanglants qu'elle causa en Europe. Sisteron, par sa situation et par ses fortifications, Sisteron, clé à la fois de la Haute-Provence et du Dauphiné, devait jouer et joua en effet un rôle important dans ces guerres : pour son malheur, cela va sans dire. C'est en avril 1560 que l'on aperçoit dans la ville les premiers mouvements occasionnés, suivant les archives, par aucuns mal sentants de la foi dont le parti y comptait déjà bon nombre de prosélytes. Survint un édit royal du 15 janvier 1561 qui accordait aux Huguenots le libre exercice de leur culte. Cet édit, le parlement de Provence refusa de l'enregistrer ; mais dès le mois de novembre, les sectaires tinrent dans Sisteron un prêche auquel assistèrent le procureur du roi , le lieutenant du gouverneur, Gabriel Piolle , et le gouverneur lui-même , Caius de Virailh. Une sédition eut lieu. Le parlement eut beau décréter de prise de corps (30 novembre 1561) les personnages sus-nommés; les élections arrivèrent, et le premier et le troisième consuls furent des protestants qui eurent en même temps la majorité dans le conseil : « le prêche fut maintenu, et le chapitre se vit assigner, dit ici M. de La Plane, pour avoir à doter un ministre et un maître d'école protestants au moyen de deux prébendes que l'on affecterait à leur entretien. » Sur ces entrefaites, le comte de Tende, gouverneur de la province, et son fils, le comte de Sommerive , entrèrent en hostilités : le vieillard, poursuivi de poste en poste par les troupes de son fils, se réfugie dans Sisteron (juin 1562); à leur suite y arrivent un grand nombre de familles calvinistes pour trouver un asile contre les armes des catholiques. On se hâta de réparer tant bien que mal les fortifications de la ville; le comte de Tende en renforça la garnison et fit demander des secours au baron des Adrets. Sommerive investit la place et la pressa vivement dès le 10 juillet; le 11 au soir, les catholiques montèrent à l'assaut et furent repoussés. Les opérations languirent ensuite jusqu'aux derniers jours d'août. Le 3 septembre, la place fut battue sans relâche par le canon, pendant que les secours attendus par les assiégés du côté du Dauphiné se faisaient écraser à Lagrand. Le lendemain, les vainqueurs de la veille avaient repris leurs positions devant la place : la brèche était alors praticable ; les catholiques s'y élancent avec ardeur; cinq fois repoussés par la résistance désespérée des Huguenots, cinq fois ils reviennent à la charge ; une mêlée affreuse à l'arme blanche ou corps à corps (les munitions manquaient), dure jusqu'à sept heures du soir. Alors la nuit prématurée, à cause d'une pluie torrentielle, sépare les combattants : les réformés se retirent dans l'intérieur, puis s'évadent dans l'obscurité, et si habilement que les catholiques ne s'en aperçurent que le lendemain, lorsqu'il n'était plus temps de les pour suivre. Sisteron était donc au pouvoir de Sommerive et des catholiques ; mais la guerre n'était pas finie ; la ville pouvait redevenir une place forte pour les religionnaires : c'est pourquoi, en juin 1564, par ordre du gouverneur de Provence, elle fut désarmée et son artillerie transportée à Aix. Vaines précautions! Les Huguenots en étaient de nouveau maîtres en 1567; Sommerive dut venir l'investir encore. Le siége dura plusieurs mois à travers des phases diverses, et se termina par l'édit de pacification donné, et le 7 mai 1568, Sommerive, devenu comte de Tende par la mort de son père , entra dans Sisteron dont il prit possession au nom du roi. Les fortifications étaient en fort mauvais état : elles furent réparées et munies de canon. Les habitants ne gagnèrent pas la tranquillité à ces combats et à ces nouvelles précautions; ils étaient toujours divisés entre eux ; toutefois comme les catholiques étaient les plus forts et se sentaient plus soutenus par l'autorité, ils forcèrent par leurs exigences un grand nombre de familles à abandonner leurs foyers et leurs biens et à s'expatrier (1570). Nous voilà à la nuit trop fameuse de la Saint-Barthélemi (24 août 1572), et il n'est pas inutile de constater que les comtes de Tende et de Carces refusèrent d'obtempérer à l'ordre d'une cour déloyale, et de faire massacrer traîtreusement leurs concitoyens égarés. Vers le même temps, Dupuy-Saint-Martin quitta le gouver nement de Sisteron ; il fut grandement regretté , ainsi que son lieutenant , le capitaine Tressans de Vauréas, par tous les habitants, de quelque religion qu'ils fussent : ce n'est pas un mince éloge, vu la difficulté des temps. Le comte de Tende étant mort à Avignon le 2 octobre 1572 , le maréchal de Retz fut nommé pour le remplacer ; profondément blessé de ne pas lui avoir été préféré, à raison des grands services par lui rendus à la cause catholique, le comte de Carces devint le chef d'un parti puissant, dont le personnage le plus marquant fut Hubert Garde, seigneur de Vins, et neveu de de Carces. Tout naturellement ce parti se donna à la ligue contre la cour, et Sisteron, objectif des carcistes et des protestants qui ne le perdaient pas de vue , fut douloureusement tiraillé de part et d'autre. De Vins le Matinier, tenta de prendre par trahison la ville et le château , en corrompant quelques sous-officiers des trois compagnies du régiment d'Ornano qui y étaient en gar nison. Le complot avorta, et Sisteron parut embrasser fran chement la cause royale ; mais « avoit ung chacun l'entendement esblouy par les troubles d'alors; ce sont les expressions d'un des acteurs de ces querelles fratricides, Scipion du Virailh, fils de Caius du Virailh. De Vins agit alors ouvertement et vint prendre position aux Mées, où, ne pouvant tenir, il résolut de gagner Sisteron ; le grand-prieur, duc d'Angoulème, le fit poursuivre et le poussa par sa cavalerie jusqu'à Gap, trouvant inutile d'aller plus loin. De Vins fit un crochet, et revenant en Provence , par les montagnes de Thoard et de Digne, prêt à saisir une meilleure occasion. En 1585, le roi cédant trop facilement aux insinuations des catholiques exaltés, défendit à tous ses sujets, par une publication faite dans les derniers jours de juillet, à Sisteron, tous actes d'hostilités et rassemblements en faveur des cardinaux de Bourbon et de Guise, etc. Il interdit aussi l'exercice de toute autre religion que la catholique, accordant un délai de six mois pour se con former à cette disposition : les désobéissants devront sortir du royaume, sous peine de mort et confiscation de biens. Les protestants, qui avaient pris quelque répit pendant les dissensions des orthodoxes, relevèrent aussitôt la tête; le roi de Navarre écrivit aux chefs de son parti en Provence , se plai gnant amèrement de ce qu'on l'appelle hérétique, et de ce qu'on veut plutôt détruire qu'instruire les réformés. Le baron d'Allemagne était un de ces chefs ; il se fait aussitôt élire chef des églises calvinistes en Provence ; en même temps Lesdiguières prenait les armes dans le Dauphiné. Sisteron pouvant être pris entre les deux, et devenir, s'il tombait en leur pouvoir, une base d'opération, crut avoir tout à redouter. Ses craintes ne furent pas justifiées, pour des raisons qu'il est trop long de rapporter ici. Le duc d'Epernon remplaça le grand-prieur comme gouverneur de Provence (1586), et Sisteron envoya aussitôt son troisième consul, Blaise Penchinat, à Aix, pour lui baiser les mains. Le nouveau gouverneur mena si rigoureusement ses opérations contre les opposants au roi , que la guerre civile proprement dite fut terminée dans la Haute-Provence en cette même année. D'Epernon renouvela alors la garnison de Sisteron , et partit pour la cour en laissant ses pouvoirs au duc de Lavalette , son frère. Les Gascons étaient les maîtres de la Provence et y semaient de violentes haines en vexant à tout propos les habitants. Néanmoins , Sisteron , ou moins tourmenté ou moins contenu , resta soumis à d'Epernon jusqu'en 1594. Mais alors toute la Provence était de cœur à la ligue, pour ne pas être aux Gascons , et Lesdiguières étant venu se présenter devant la ville , le baron de Ramefort , qui la gou vernait , profita de cette circonstance pour éloigner une partie de la garnison gasconne : il put alors envoyer sa commission et celle de la ville au duc de Guise, que le roi avait, depuis peu, nommé gouverneur de Provence à la place de d'Epernon. « Quarante années de guerres, de luttes intestines, devaient laisser des traces profondes. La ville, écrasée sous le poids de ses dettes , ne put en alléger le fardeau qu'en faisant imposer d'autorité une réduction à ses créanciers et des sur taxes aux habitants » (M. l'abbé Feraud, Hist. des BassesAlpes). A cela M. de La Plane ajoute et prouve que la dette de Sisteron s'élevait alors à 16,600 écus d'or, de 60 sols pièce d'intérêt ; ce capital représenterait aujourd'hui deux millions. Ce n'était pas là cependant la plus douloureuse plaie laissée par les troubles civils : l'ignorance avait encore marché plus vite que la misère. Il fut décidé qu'on établirait un collége dirigé par les Jésuites ; mais les constructions furent concédées à des entrepreneurs, à des conditions si ruineuses, qu'elles durent être abandonnées ainsi que le projet de collége depuis la rhétorique jusqu'en bas. Plus heureux que les Jésuites, les Pères Capucins établirent, en 1613, une maison de leur ordre à Sisteron. « Le 21 mars, vendredi avant les Rameaux, après un sermon prêché par Basile de Salon , la croix des Capucins fut solennellement plantée dans le champ de François Sigoin, à la Burlière (depuis Plus-Basse-Croix). Les mémoires du temps ajoutent que ce même Père Basile prêcha ensuite les Quarante-Heures sur un théâtre, à côté du grand autel de la cathédrale , et qu'il prêcha jour et nuit sans interruption à genoux (1). » On dut encore au Père Basile l'introduction, â Sisteron, de la confrérie des Pénitents-Gris, dont l'évêque

(1) De La Plane, Histoire de Sisteron.

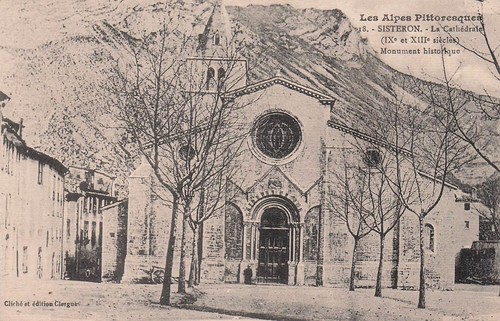

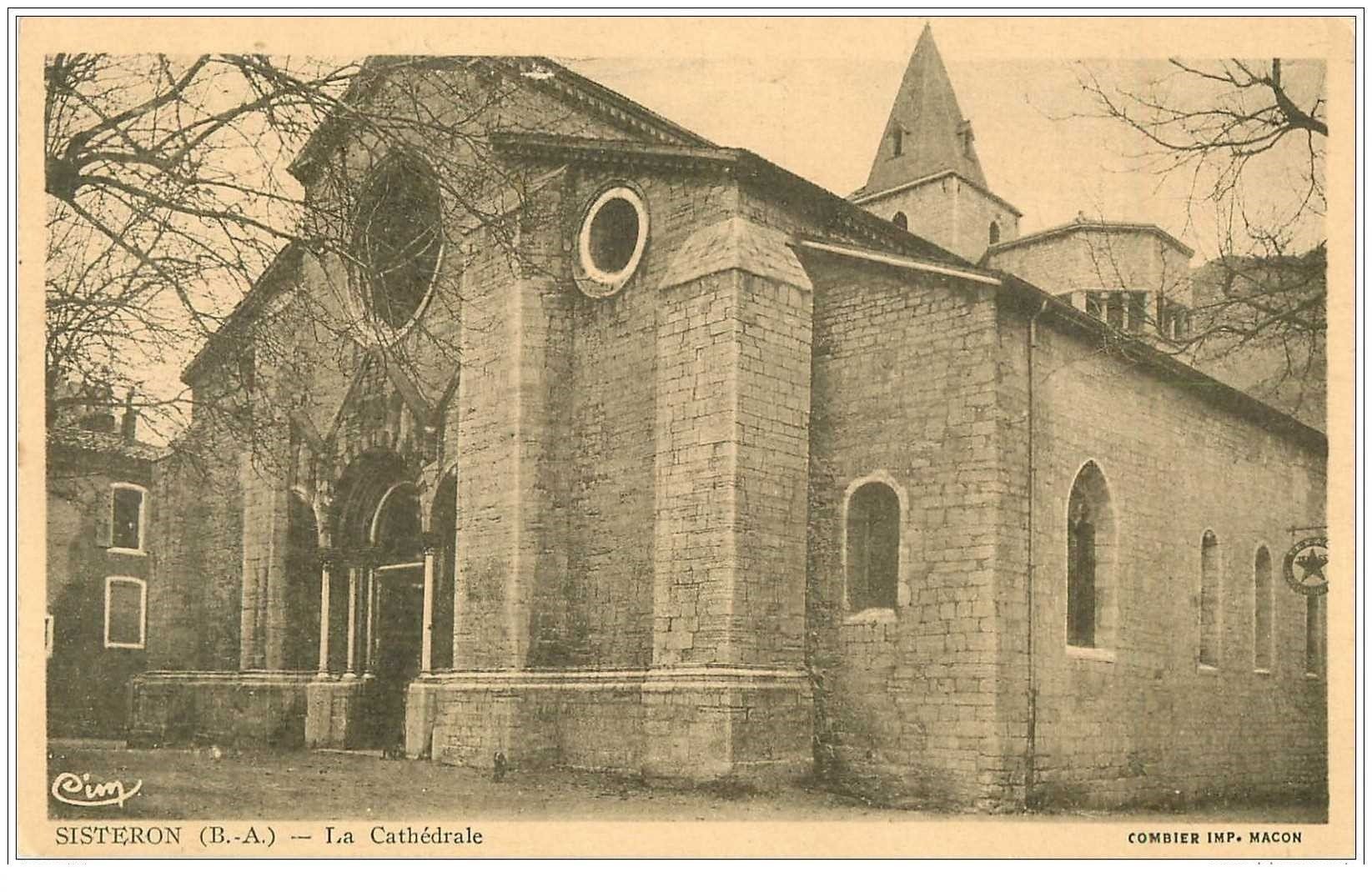

Toussaint de Glandèves approuva les statuts le 5 avril 1614 , en lui donnant l'ancienne église Saint-Martin. Le 14 juillet 1617, une sédition sanglante éclatait dans les rues de Sisteron, à l'occasion de la traite foraine (taxes établies sur les marchandises venant de la Provence comme sur celles qui venaient de l'étranger). Les commissaires chargés de l'établir au nom de la chambre des comptes, furent reçus par des huées et des coups de pierres; l'un d'eux est traîné, accablé de coups, dans un cloaque où il est laissé pour mort. Les consuls ne voulurent ou ne purent rien faire pour empêcher ces attentats. La cour des comptes désigna deux de ses membres pour informer contre les coupables mutins jusqu'à « sentence de tortures exclusivement. » En se rendant à Sisteron , ces nouveaux commissaires arrivés à Peypin , apprirent qu'un nouveau soulèvement avait éclaté plus terrible que le premier. Alors ils s'établirent à Volonne, et de là décrétèrent d'ajournement les consuls, le capitaine du guet et le procureur du roi. Ceux-ci et bien d'autres prirent la fuite, si bien que lorsque deux présidents, neuf conseillers et le procureur général de la cour, soutenus par des troupes, entrèrent dans la ville et rendirent leur arrêt le 7 octobre 1617, vingt-huit seulement sur soixante-deux compromis purent être arrêtés. Les soixante deux néanmoins furent condamnés ou à mort ou aux galères avec amende honorable et le fouet, ou à de fortes amendes. L'arrêt portait en outre que la ville serait désarmée , dépouillée de ses priviléges et paierait 58,800 livres d'amende. Nous dirons en son lieu l'admirable conduite de l'évêque Toussaint de Glandèves en cette conjoncture déplorable. En 1630, la peste enlevait à Sisteron près de 4,000 personnes, selon une relation contemporaine. Le 25 janvier 1640, les officiers de la sénéchaussée furent établis dans la ville. L'année précédente , le château avait été transformé en une prison, que le frère de Ladislas VIII, Jean-Casimir de Pologne, occupa quelques mois en 1679. La ville, déjà si obérée, dut payer les frais de cette détention. En 1642 ,pour faire de l'argent, en vendant de nouvelles charges , le roi établit un double parlement , destiné à rendre alternativement avec l'ancien et pendant six mois, les arrêts de la justice : c'est ce qu'on appelle le semestre. De là des divisions entre l'ancien parlement et le gouverneur. Sisteron prit le parti de ce dernier : ce dont le roi lui fit compliment par une lettre adressée par l'entremise du comte d'Alais aux consuls. Mais le comte d'Alais ayant été remplacé au poste de gouverneur de la ville par le duc de Mercœur, Sisteron refusa de reconnaître ce dernier; il fallut l'y forcer : ce qui ne fut ni long ni difficile. Vers cette époque fut établie une congrégation de prêtres sous le nom de Missionnaires de la Croix, avec la faveur de M. de Thomassin alors évêque de Sisteron. Nous y revien drons à propos de ce prélat. Un Te Deum, suivi de réjouissances publiques, fut chanté à Sisteron en 1714 à la nouvelle de la paix d'Utrecht. Les soldats de la garnison tombèrent sur la foule réunie , le commandant , sieur de Marignan, se distingua par sa brutalité. Plainte fut portée au roi qui réprimanda sévèrement le commandant. Le comte de Cambis-Velleron , alors gouverneur de la ville , con tribua beaucoup à l'heureuse solution de cette affaire : aussi les Sisteronnais lui en témoignèrent-ils leur reconnaissance par un présent de deux beaux mulets du prix de 700 livres. Les embarras financiers de la ville la forcèrent, en 1725, à aliéner le droit du Piquet, la montagne et la bastide de Chapaige, les huit fours et les moulins bannaux; et la masse des biens imposables diminuait si rapidement qu'il fallut réduire à cinquante-cinq feux l'affouage de la ville. La peste avait, comme on sait, désolé Marseille en 1720 : Sisteron trembla de recevoir bientôt la visite du fléau ; la mu nicipalité et le clergé prirent des précautions pour s'en pré server; les soins de l'une ou les prières de l'autre furent heu reusement couronnés de succès. Mais en 1744, l'armée de l'infant don Philippe ,d'Espagne, refoulée de l'Italie, vint prendre ses cantons dans la cité, apportant avec elle un typhus presque aussi meurtrier que la peste. Les soldats mou rurent par centaines : on ne savait où placer les malades, où . inhumer les morts : 141 habitants furent victimes de l'épidé mie, en deux mois et demi qu'elle dura (novembre et décembre 1744 et janvier 1745). En 1750, passage à Sisteron du duc de Savoie qui allait, en grande pompe de carrosses et de chevaux, épouser à Madrid une princesse espagnole. Il nous faudrait placer en 1767, l'horrible drame dont furent acteurs deux des trois Cordeliers qui composaient tout le couvent de Sisteron, Touche et Laloubière ; mais nous avons hâte de passer à l'objet principal de cet ouvrage. Ce ne sera pas toutefois avant d'avoir mentionné un premier projet de canal d'arrosage dérivant du Buech (1771) : ce projet abandonné fut repris après modifications en 1777, et l'évêque de Sisteron, Mgr de Saint-Tropez, en fut le principal instigateur et le fit réussir. En 1787, une somme de 137,000 livres est affectée au rachat des moulins et du Piquet : preuve sans réplique de la restauration des finances de la ville ; du reste la Révolution y trouva 30,000 francs en caisse. Tout ce qui concerne Sisteron après 1789 n'appartient pas à cette histoire. La cathédrale de Sisteron, dédiée sous l'invocation de la sainte Vierge, dite Notre-Dame de Pomiers, a été, dit-on, bâtie par Charlemagne. Reconstruite dans le XIe siècle, cette église, qui n'est plus aujourd'hui que paroissiale, ne fut termi née que dans les siècles suivants. On le reconnaît aisément à la variété des cintres, des pilastres et de la porte principale. Les chapelles latérales du midi appartiennent à une époque trèspostérieure. Nonobstant les ravages du temps et les violences des protestants, ce bel et majestueux édifice peut être classé parmi les monuments du sud de la France. On y trouve encore quelques bons tableaux échappés au vandalisme de 1793. Le chapitre de Sisteron était composé d'un prévôt, d'un ar chidiacre, d'un capiscol, d'un sacristain et de huit autres cha noines, dont l'un était théologal. Outre les chanoines, il y avait encore douze bénéficiers dont deux remplissaient les fonctions de curé. Les dignités et les canonicats étaient à là collation du chapitre qui portait pour armoiries : d'azur, à une Notre ogival et de plein cintre. Les quatre piliers formant les angles du sanctuaire et supportant la voûte de ce dernier et la tour du clocher, sont formés de faisceaux de colonnettes sveltes et gracieuses, couronnées de chapiteaux ornés de feuilles de chêne et d'acanthe. Le chœur de forme trilatérale, a sa voûte ornée de trois beaux pendentifs d'où partent d'élégantes nervures qui ont leur point de jonction à un autre ornement du même genre. Trois grandes ouvertures, garnies de vitraux, hautes de 12 mètres et larges de 0,70 centimètres, répandent des flots de lumière dans toute l'enceinte. Les deux chapelles des nefs latérales présentent dans tout leur pourtour des arcades ogivales et des colonnettes couronnées par des chapiteaux à feuillages très délicatement sculptés. La porte principale répond à la majesté de l'édifice. Elle est de forme ogivale, avec colonnettes dans les renforcements. Une belle rosace en pierre, garnie de vitraux coloriés, la surmonte. A côté de la porte, s'élève l'élégante tourelle de l'horloge. La noble simplicité de l'architecture de la nef principale , toute construite en pierres de taille , et la couleur noirâtre que le temps lui a donnée, offrent un tel cachet de grandeur, que l'on se sent porté au recueillement en y entrant. Le sanctuaire vient d'être embelli d'un magnifique autel en marbre, en parfait rapport avec l'ensemble de l'édifice. Les statues des douze apôtres ornent sa façade extérieure. » (Feraud , Hist. géogr. et statistique des Basses-Alpes.) Avant 1789, l'Eglise de Forcalquier était composée d'un prévôt , d'un sacristain , d'un capiscol, de dix chanoines, de neuf bénéficiers et de deux curés. Les chanoines de Sisteron, dispersés par les Barbares, furent rassemblés et rétablis par Frondon, vers le commencement du 3e siècle. Ce fut le même prélat qui, en 1015, voulant augmenter le lustre de la seconde ville de son diocèse, érigea l'Eglise de Forcalquier pour des chanoines , qui ne formèrent qu'un seul et même corps avec ceux de Sisteron. Voici ce qu'on lit dans des lettres de l'évêque Bertrand II : Forcalqueriensis et Sistaricensis Ecclesise una fuerunt Ecclesia et ab episcopo Frondono sexdecim canonici in utraque Ecclesia fuerunt constituti. Ces deux Eglises furent d'abord desservies alternativement par les mêmes chanoines, mais Géraud II Chevrier les sépara, et établit dans chacune un prévôt, des dignités et des canonicats : c'est depuis ce temps que l'Eglise de Forcalquier avait le titre de con-cathédrale, titre confirmé par Adrien IV et par Alexandre III, et reconnu par plusieurs arrêts. Le chapitre de Forcalquier portait pour armoiries : de gueules, à un saint Mary, abbé, la mitre en tête, la main dextre appuyée sur la poitrine, et tenant de la senestre, une crosse, le tout d'argent. Les anciennes communautés religieuses qu'on trouvait à Sisteron, étaient : 1- les Cordeliers, qu'avait, dit-on, fondés Raimond-Bérenger IV, comte de Provence, qui les dota en mourant d'une rente annuelle et perpétuelle sur la claverie de la ville. Deux chapitres généraux de l'ordre avaient été tenus dans ce monastère en 1408 et en 1487, mais le nombre des religieux qui s'était, à une certaine époque , élevé jusqu'à dix-huit, était toujours allé en décroissant depuis les guerres du XVIe siècle; 2- les Dominicains, fondés en 1248, à la Baume, par Béatrix de Savoie. Le chapitre général de l'ordre avait été tenu en juin 4329, dans ce couvent, où l'on comptait quatorze religieux au XVe siècle, mais où la révolution de 1790 n'en trouva plus que trois; 3- les Antonins, qui, dès les premières années du XIIIe siècle, desservaient déjà l'hospice de la Baume, destiné aux malades atteints du feu-sacré, et que ruinèrent les protestants; 4- les Capucins, appelés à Sisteron en 1613; 5- les Missionnaires de la Croix, fondés en 1694, par André Tyranni, chanoine de Sisteron, reconnus par lettres patentes de 1698, et qui, vers 1712, se fusionnèrent avec les prêtres de Notre-Dame de la Sainte-Garde; 6- les chanoines réguliers de Notre-Dame de Chardavon, transférés à la Baume en 1385, après la destruction de leur premier monastère. Le prévôt de Chardavon fut à la nomination du roi depuis le milieu du XVe siècle. Le chapitre, composé en 1319 de quarante deux membres, ne comptait plus que quatre chanoines à la fin du XVIe siècle; 7- les Visitandines, établies en 1631 sur l'emplacement de l'ancien palais épiscopal, par les soins de Ma dame de Gariscan, femme du gouverneur de Sisteron ; 8- les Ursulines, dont le couvent était bâti dans l'ancien faubourg de Foralpra, et dont les lettres de fondation étaient datées du 26 mai 1642; 9- la maison de la Providence, desservie par une congrégation vouée à l'éducation des filles, fondée en 1749 par Mme Beau et Triffault, et approuvée en 1782.

Les abbayes déjà supprimées ou encore existantes en 1790, et dont nous parlerons plus loin, étaient celles du Val-Benoit, de Notre-Dame de Lure, de Sainte-Claire de Sisteron. Depuis 1456, les deux menses abbatiale et conventuelle de l'abbaye de Cruys étaient unies à la mense épiscopale. Le séminaire de Sisteron était gouverné par des prêtres de la Mission ou Lazaristes ; il y avait dans le diocèse deux autres séminaires, l'un à Manosque, l'autre à Lurs. L'évêque se qualifiait prince de Lurs, payait en cour de Rome 800 florins pour ses bulles, et jouissait d'environ 15,000 livres de rente. Enfin le diocèse comptait 74 paroisses ou annexes, dont 46 en Provence, 16 en Dauphiné et 2 dans le Comtat Venaissin. Sisteron et ses évêques ont eu déjà plusieurs historiens, nous mentionnerons surtout Laurent Bureau, mort évêque de cette ville le 5 juillet 1504, et qui fit rédiger toutes les chartes de son Eglise en un recueil aujourd'hui perdu, appelé le Livre vert, à la tête duquel il mit la succession chronologique des évêques ses prédécesseurs ; le P. Jean Columbi, de la Compagnie de Jésus, né à Manosque en 1592, et mort à Lyon le 11 décembre 1679, auteur d'un volume intitulé : De rebus gestis episcoporum Sistaricensium libri quatuor, qu'on trouve dans le volume de ses œuvres publié sous le titre Opuscula varia, Lyon, 1668, in-folio; Gaspard Gastinel, chanoine et grand vicaire de Sisteron, né le 19 septembre 1634, en cette ville, où il mourut subitement dans la sacristie de la cathédrale le 8 octobre 1715, ne laissant que des manuscrits où se trouvent copiés bon nombre de documents authentiques, aujourd'hui pour la plupart perdus. Le dernier et le plus complet historien est M. Edouard de la Plane, membre de plusieurs sociétés savantes et correspondant du ministère de l'instruction publique pour les travaux historiques, mort le 2 janvier 1870, à qui l'on doit l'Histoire de Sisteron, tirée de ses archives, Digne, 1843, 2 vol. in-8e avec cartes et plans , ouvrage qui complète celui qu'il avait publié sous le titre : Essai sur l'histoire municipale de la ville de Sisteron, Digne, 1839, in-8.

ÉVÊQUES DE SISTERON.

1. — CHRYSAPHIUS (vers 452). « Du jour où les villes de la seconde Narbonnaise reconnaissent une métropole (317), dès ce jour il n'y a pas de doute, on peut considérer ces villes comme les conquêtes avouées du christianisme. » Ces paroles sont d'un sens historique très sain, et M. de la Plane a raison d'y ajouter celles-ci : « Là, Sisteron doit rattacher le premier anneau de sa chaîne épiscopale. » Mais quels furent ses premiers prélats ? mystère qu'il ne sera jamais donné d'éclaircir. Celui qui, pour nous, commence la série de quatre-vingts évêques, qui pendant quatorze siècles gouvernèrent cette Eglise, est Chrysaphius, siégeant en 451, d'après Jean Columbi. Cet auteur s'appuie dans cette affirmation sur un manuscrit des actes du concile tenu à Arles, sous Ravennius, métropolitain de cette ville, et sur la lettre synodique des évêques des Gaules, écrite, en 45I , au pape saint Léon, qui y répondit la même année. Jean Columbi tenait ces faits de Jean Savaron, et Honoré Bouche les affirme à son tour, comme les tenant de Polycarpe de la Rivière, lequel assure avoir vu lui-même le manuscrit entre les mains de Savaron ! Nous avons beaucoup de peine à croire que Chrysaphius soit le premier évêque de Sisteron. La religion chrétienne était au IVe siècle généralement répandue dans la Provence, et Sisteron tenait le cinquième rang parmi les villes dépendantes de la métropole d'Aix. Nous croyons donc qu'elle avait alors un évêque, puisque tous les autres siéges de la seconde Narbonnaise étaient érigés à cette époque. Mais on ne doit pas donner à celui de Sisteron une antiquité plus grande que la fin du IVe siècle.

2. — JEAN I (vers l'an 500) . Dans la Vie de saint Mary, abbé du Val-Benoît , par le patrice Dyname, on voit que Jean, évêque de Sisteron, confirma l'élection de cet abbé faite du consentement de Gondebaud, roi des Bourguignons. Comme ce prince mourut en 509 , il faut croire que Jean Ier siégeait avant cette année. Il est dit d'autre part que cet évêque était de race sénatoriale , ennobli encore par ses œuvres et par sa vertu, et qu'il supporta pendant quarante-sept ans la charge de l'épiscopat : ce dernier point donne à penser qu'il s'agit de Jean II et non de Jean Ier.

3. — VALÈRE (517). Valère souscrivit en 517 aux actes et canons du concile d'Epaône (ou d'Albon) , avec les autres évêques du royaume de Bourgogne. Sa souscription est accompagnée de ces mots : Episcopus urbis Sigestericœ.

4. — AVOLE (541). Avole est connu par les deux conciles d'Orléans, tenus dans l'espace de neuf ans. Au premier, assemblé en 541, il assista et souscrivit au même titre que le précédent, comme Episcopus Segestericss civitatis; au deuxième; classé le cinquième parmi ceux de la ville d'Orléans, il se fit représenter par le prêtre Agecius (549). M. l'abbé Feraud nous dit bien qu'Avole fut député à Arles, en 554 ; mais nous regrettons de ne pas savoir sur quoi il s'appuie.

5. — GENIEZ (573). Le 4e concile de Paris, tenu en 573, nous offre deux fois la souscription de cet évêque, une fois au bas de la constitution des évêques, et une autre fois au bas de la lettre synodale, adressée au roi ; toujours avec ce titre : Ecclesiae Segestericse Episcopus.

6. — POLOGRONE on POLYCRONE (584). En 584, par ordre du roi Gontran, s'assembla le second concile de Valence. Le roi et son épouse y confirmèrent toutes les donations et concessions par eux faites à la basilique de Saint-Marcel ou de Saint-Symphorien, et à d'autres églises. Parmi les Pères du concile est nommé Poligroneus Episcopus civitatis Sigestericse. L'année suivante, il se contenta d'en voyer un député au concile de Mâcon (585). Ajoutons à cela, que Pierre de la Lande , dans le supplément aux Conciles de la Gaule, rapporte une lettre de quelques clercs à un évêque nommé Pologronius, qu'on croit être celui de Sisteron. Après cet évêque, Jean Columbi et Charles le Cointe, d'après Bureau, placent jusqu'au Xe siècle une série de prélats sur lesquels rien n'est certain. Nous emprunterons à ces auteurs ce qui est vraisemblable et négligerons le reste.

7. — SECONDENT (619-657). Ce prélat, d'après les auteurs ci-dessus cités, aurait occupé le siége épiscopal de Sisteron pendant trente-huit ans : de l'an 619 à l'an 657.

8. — MAGNIBERT (657-718). Celui-ci aurait siégé soixante et un ans ! Ce n'est pas encore tout à fait impossible; toutefois le fait nous paraît d'autant plus difficile à croire, qu'à cette époque l'élection tombait ordinairement sur des personnes d'un âge mûr, dont les jours étaient encore abrégés par les travaux du ministère.

9. — AMANT (718-729). Il occupa, dit-on, onze ans, de 718 à729 ou 730, et mourut avant que les Sarrasins ne fissent irruption en Gaule, pour ravager, d'abord la seconde Narbonnaise, puis la Gaule méridionale presque entière.

10. — VIRMAGNE (730-750). Virmagne, d'après les conjectures de nos auteurs, siégea pendant vingt ans : de 729 ou 730 à 750.

11.— BON I (750-803). On peut appliquer à son long épiscopat ce que nous avons dit de celui de Magnibert.

12. — JEAN II (803-850). Sous son épiscopat, Charlemagne donna, concéda et livra en vertu de son privilége impérial, à Dieu, à la bienheureuse Marie, à saint Thyrse, glorieux martyr, et au saint-siége de Sisteron, la terre de Lure, avec son entier honneur et toutes ses dépendances. Le même Jean, du conseil et avec l'aide du très glorieux, très magnifique et très pieux empereur fonda un monastère dans un lieu de son diocèse appelé Volx, et y établit l'abbé Audemar avec douze religieux, lesquels devaient s'y livrer au service de Dieu selon la règle de saint Benoît. D'après Mabillon (Diplomat. p. 614), il faut placer à l'année 812 la fondation du monastère de Volx; et cet auteur rappelle en cette même année d'autres monastères et églises, pour les quels notre prélat fut un généreux bienfaiteur. L'abbaye de Volx n'eut pas une longue durée. Le même évêque restaura , plutôt qu'il ne fonda , un autre monastère dans son diocèse : c'est celui du Val-Benoît, dont nous avons vu un abbé appelé Mary, Marius ou May. Tous les auteurs s'accordent sur ces deux faits : la destruction de cette maison après la mort de saint Mary, et sa restauration par Jean II, évêque de Sisteron. Le Val-Benoît subsista depuis jusqu'au Xe siècle : d'abbaye, elle devint alors un prieuré dépendant du monastère de l'Ile-Barbe, dans l'archidiocèse de Lyon. Son nom latin , Vallis Bodonensis a été traduit à tort par Beuvons, Bodane ou Bevons. Bevons (Beontium), petit village aux portes de Sisteron , n'a rien de commun avec le Val-Benoît autrefois du diocèse de Sisteron , et aujourd'hui de celui de Valence , où se trouve l'ancien prieuré de Saint-May, débris lui-même de l'antique abbaye fondée par Marius.

13. — BON II (850-854). Les auteurs de la Gallia christiana placent entre Jean II et Bon II un évêque du nom de Campanus, qui, suivant Papon, de la Plane et M. l'abbé Feraud, fut au contraire le successeur de Bon. Bon est connu par un échange de terres et de vignes qu'il fit avec Paul, évêque de la sainte Eglise d'Apt, le 4 des nones de juillet, la huitième année du règne de Lothaire, indiction XV, c'est-à-dire le 4 de juillet 852. On a cru qu'il s'agissait ici de Lothaire , fils de l'empereur de ce nom ; mais ce prince , après la mort de son père , ne régna que sur la Lorraine et les deux Bourgognes. Il n'aurait donc pu avoir la Provence qu'après le décès de Charles , son frère , décédé sans postérité en 863. Mais d'abord cette province, et par consé quent la ville de Sisteron , passa toute entière sous la domina tion de son frère Louis, roi d'Italie. Ensuite, quand même Lothaire aurait eu la ville de Sisteron dans son partage , ce qui est contre toute vraisemblance , ce n'eut été qu'en 863 , et on n'aurait commencé de compter les années de son règne que cette année-là. Or, la huitième année ne tombait qu'en 871, ce qui ne s'accorde ni avec l'indiction XV, qui répond à l'année 867, ni avec l'histoire, puisque ce prince mourut au mois d'août 869. C'est donc de l'empereur Lothaire, roi d'Italie, qu'il faut entendre les termes de l'acte ci-dessus mentionné. Lothaire eut en partage la Provence au mois d'août 843 ; on comptait donc dans cette province la huitième année de son règne du mois de septembre 851 au mois de septembre 852. Ces erreurs , que les Bénédictins qui ont écrit sur les évêques de Sisteron n'ont point relevées , sont cause qu'ils ont trans posé l'épiscopat de Bon, qu'il faut mettre en 852, avant celui de Campanus. Il est à remarquer aussi qu'il n'est point possible de placer en 867, indiction XV, l'acte passé entre Bon et Paul, évêque d'Apt, puisque, dès 857, ce dernier prélat avait un succes seur en la personne de Teutbert. L'épiscopat de Bon II ne dépassa pas, d'ailleurs, l'année 854.

14— CAMPANUS (855-869). Campanus ne commença à siéger qu'en 855. Il est mentionné l'année suivante dans une inscription rapportée en ces termes, par un historien de Sisteron : «En l'honneur de Notre Seigneur Jésus-Christ, ce monument a été bâti, grâce aux soins du prélat Campanus, évêque de Sisteron, la douzième année du règne de Lothaire, fils de Charles. Le P. Columbi, en citant cette inscription trouvée dans l'église cathédrale, devant l'autel de la chapelle dédiée à saint Jean, ne pense pas que Campanus ait jamais été évêque de Sisteron. La qualification de prélat qui lui est donnée lui fait croire que Campanus fut abbé du Val -Benoît. Cette hypothèse nous semble d'autant moins admissible qu'à cette époque il n'était point d'usage de donner aux abbés le titre de prélat. La douzième année du règne de Lothaire, le même que celui dont nous avons parlé ci-dessus, est bien l'année 856. Sous l'épiscopat de Campanus, et en 859, dix évêques s'assemblèrent à Sisteron , et y accordèrent un privilége d'exemption au monastère de Sessieu, fondé dans le diocèse de Lyon, par Aurélien, alors abbé d'Ainay, et depuis archevêque de Lyon. Les historiens ne nous ont pas fait connaître l'époque du décès de Campanus, mais, comme on sait que Vivence ou, Vincent, son successeur, mourut en 881, après un épiscopat de onze années, il est très probable qu'il faut fixer à 869, auplus tôt , la mort de ce prélat.

15. — VIVENCE ou VINCENT (870-881). Un fait sur lequel les auteurs s'accordent tous, c'est que Vivence ou Vincent décéda en 881 , après avoir, pendant onze années , gouverné comme premier pasteur, l'Eglise de Siste ron. Le premier évêque qui souscrivit à la charte de fondation ' du monastère de Volx , par Jean II, est nommé Vincent , et Mabillon estime que les évêques dont la signature se trouve après celle du fondateur, sont les successeurs de Jean, lesquels , cha cun à son tour, à mesure qu'ils se chargeaient de l'évêché de Sisteron , venaient spontanément confirmer ce qu'avait fait Jean, leur pieux prédécesseur. Après Vincent, on trouve dans la charte de fondation , Amant , Secondin et Virmagne ; aussi tous les catalogues ont-ils donné , dans cet ordre , ces prélats comme successeurs de Jean. Il paraîtrait donc naturel de conclure, que nous devrions placer Amant , Secondin et Virmagne , après Jean II , et non pas avant cet évêque, comme nous l'avons fait , avec d'autant plus de raison, que l'on s'explique fort difficilement leur si gnature sur un titre qui leur est de beaucoup postérieur. Mais nous avons suivi' le sentiment des PP. Columbi et Lecointe, qui, depuis Polycrone jusqu'à Jean, c'est-à-dire de 584 à 800, trouvant une lacune de 216 ans dans la série des évêques de Sisteron, ont cru devoir la remplir, en mettant l'épiscopat de Secondin, d'Amant et de Virmagne, dans cet intervalle de temps. Il faut cependant convenir que l'histoire est bien peu digne de foi, quand elle n'est fondée que sur de pareilles raisons. Columbi et Charles Lecointe ne peuvent avoir eu que deux motifs pour opérer cette interversion, que la critique n'en juge pas moins arbitraire. Ce serait 1e de supprimer la longue laeune qui suit l'épiscopat de Polycrone jusqu'à Jean II ; 2e de remplir le nombre d'années assigné à l'administration de ces évêques, par l'historien Laurent Bureau. Jean II , suivant ce dernier auteur, siégea jusqu'en 850, et de cette date jusqu'à l'épiscopat d'Humbert, en 966, il s'est écoulé 116 ans. Or, l'addition des années d'épiscopat, attribuées à chaque évêque, par Bureau, donnerait 282 années. Columbi, et après lui, Le cointe, ont donc cru bien faire en établissant les évêques, dont il est question, avant Jean II et après Polycrone. Là l'espace de 282 ans était encore à son aise. D'autre part, l'hypothèse de Mabillon ne s'appuie sur aucun commencement de preuve ; car, rien ne dit même que les évê ques soussignés dans la charte de fondation du monastère de Volx, après Jean II, aient été évêques de Sisteron. C'est donc bien gratuitement que Columbi s'est mis à la torture pour leur donner une place dans son catalogue. Rien aussi ne prouve qu'ils ne l'aient pas été. Vincent surtout ne rencontre aucune contradiction, et nous pouvons admettre avec Mabillon, qu'il occupa pendant onze ans, après Jean II, et mourut en 881 ; sous le bénéfice toutefois, des observations qui précèdent.

16. — KUSTORGE (881-925). Eustorge , selon Bureau , gouverna l'Eglise de Sisteron pendant 44 ans. (La durée inusitée de ces épiscopats suffirait à les rendre suspects : l'auteur taillait en plein drap, si l'on nous permet cette expression triviale.) Bureau ajoute que, «pendant qu'Eustorge siégeait, l'Eglise de Dieu souffrit une violente persécution de la part des Goths et des Vandales, hérétiques ariens. » Il eut été plus exact, en attribuant cette persécution aux Sarrasins qui, s'établissant à la Garde-Frainet, entre l'Italie et la Provence, ravagèrent nos côtes depuis le règne d'Arnoul jusqu'à celui de l'empereur Othon le Grand. « A la même époque, vers 924, les Hongrois, dit Flodoard, traversèrent les cols escarpés des Alpes, et répandirent la consternation en Gaule. La terreur qu'ils inspiraient fut cause que l'évêque de Sisteron résolut de transférer les reliques de saint Mary, pour les mettre à l'abri de leurs profanations. »

17. — ARNOUL (925-962). Eustorge avait été remplacé par Arnoul , lorsque le corps du saint confesseur Mary fut transféré du Val-Benoît , comté de Sisteron , dans la ville de Forcalquier. L'église où les reliques de saint Mary furent alors déposées, prit le nom du vénérable abbé de Val-Benoît. Elle se reliait aux fortifications qui protégeaient l'enceinte de la ville. Après avoir longtemps servi de cathédrale, cette église fut abandonnée, et l'on n'y célébrait que rarement l'office divin. Il n'en reste plus aujourd'hui que quelques vestiges. C'est à tort que certains auteurs ont désigné cette église sous le vocable de Notre-Dame et de saint Thyrse, martyr. Ce vocable était celui de la cathédrale de Sisteron. Nous avons dit plus haut que cette translation eut pour cause la terreur des Barbares. « Ceux-ci, en effet, alors que Raoul régnait sur la Gaule Cisalpine et Hugues sur le Viennois, forcèrent les portes des Alpes, se jetèrent sur Forcalquier, Sisteron et Apt, et arrivèrent dans la Gothie. » Ainsi s'exprime la Chronique de Verdun. Les moines de Saint-Gilles, dans leur Bréviaire, déplorent d'avoir subi les déprédations de ces hordes, vers 925. De ce fait, que les habitants de Sisteron cherchèrent un refuge à Forcalquier, en y emportant les reliques de saint Mary, comme dans un lieu capable de résister à une attaque, nous pouvons induire que Forcalquier était déjà une ville importante. C'est sans doute pour cette cause, et pour d'autres analogues, que cette ville devint bientôt la capitale d'un comté fort puissant, qui eut d'immenses possessions dans l'Embrunais, le Gapençais, le Sisteronnais, le pays d'Apt, et au delà de la Durance jusqu'au Rhône. Suivant Bureau, l'évêque Arnoul mourut en 962; après avoir siégé pendant quarante et un ans.

18. — URSK ou OURS (963). Urse, par la grâce de Dieu, humble évêque en Christ du saint siège de Sisteron, dit l'historien que nous avons souvent occasion de mentionner, donna à l'église de Ganagobie (Ecclesia de Podio Conoguoriensi), du conseil de ses chanoines, les dîmes de Peyruis, avec l'église de Saint-Pierre construite au même lieu, et qui appartenait à son évêché; il donna en même temps et sur le même territoire, les hameaux d'Aris et de Abuse, et semblablement l'église de Saint-Michel. Cette donation fut faite sous le règne de Conrad, roi très pieux des Allemands et des Provençaux. Cet évêque obtint un privilége du même empereur. Le Livre vert de l'évêché place l'octroi de ce privilége à l'an de l'Incarnation 967, et le 27e du règne de Conrad ; mais ces deux dates ne concordent pas : la 27e année du règne de Conrad est l'an 963 de notre ère et non l'an 967, comme le prouvent les auteurs de la Gallia christiana, par une charte de cet empereur en faveur de l'abbaye de Montmajour, et également donnée la 27e année de son règne, et du Christ 963. (Voir du reste Mabillon, Annales sous 963, n. 72.) L'erreur s'expliquera facilement ainsi : Bureau aura seulement lu dans l'acte authentique Fait la 27e année du règne de Con rad, sans désignation de l'an de l'Incarnation , et de son chef, il aura ajouté 967. S'il fallait encore s'en rapporter au Livre vert de l'évêché de Sisteron, un évêque appelé Jean donna les terres qu'il possédait à Ganagobie à Dieu et à Saint-Pierre de Cluny, et y éleva deux églises, l'une à la Vierge, l'autre à saint Jean-Baptiste dans laquelle il voulut être enseveli. Mais nous ne connaissons que deux évêques de ce nom, dont le dernier fut contemporain de Charlemagne. Columbi en suppose un troisième qu'il place vers 965, après Arnoul, époque à laquelle, selon lui, il faudrait rapporter la fondation de Ganagobie. Les archives du monastère lui donnent une origine plus reculée, et il est certain que cette communauté était florissante en 963. A ce propos la Gallia n'hésite pas à s'exprimer ainsi : « Ce ne sont là que pures conjectures auxquelles nous ne pouvons nous rallier, malgré l'estime que nous professons pour le très savant auteur. »

19.— HUMBERT Ier (966-980). Un document authentique du chapitre d'Arles nomme l'archevêque d'Aix, Silvestre, avec tous les évêques de la province, ses suffragants en 966. Parmi eux aucun n'est appelé Urse, d'où il suit que l' évêque de ce nom ne siégeait plus; mais un Humbert apparaît le sixième, et , dès lors , il n'y a pas de témérité à le dire évèque de Sisteron, les titulaires de ce siége avaient en effet le sixième et dernier rang dans la province d'Aix ; il y aurait même un autre motif pour qu'il fut placé le dernier, c'est qu'il était récemment promu en remplacement d'Urse.

20. — RODOLPHE on RAOUL (981-1012). Il est nommé dans le plaid général que le comte Guillaume tint à Manosque, au sujet de la restitution de la terre de Camargue au monastère de Saint-Victor de Marseille, le 2 janvier, la quarante-quatrième année du règne de Conrad , d'après le trésor des archives de Saint-Victor. Antoine Ruffi (Histoire de Marseille), prouve très bien que cette année correspond à l'an de l'Incarnation 981. Columbi ne mentionne pas cet évêque. Ne l'a-t-il pas connu? A-t-il cru devoir l'omettre? Nous ne savons.

23. - FRONTON oc FRONDON (1013-1030). Frondon ou Fronton, que Jean Columbi prétend mal à propos avoir été transféré à l'archevêché d'Aix, gouverna l'Eglise de Sisteron, à partir de l'an 1013 environ. Deux ans après, il fonda un chapitre à Forcalquier, témoin la lettre de Bertrand II, où on lit : les Eglises de Sisteron et de Forcalquier devinrent une même Eglise, et l'évêque Frondon institua, dans chacune d'elles, un collège de seize chanoines. Ces chanoines ne formaient qu'un seul et même corps capitulaire , uni au chef du diocèse. Nous verrons bientôt que cette unité ne dura pas longtemps. Par une charte du 15 janvier 1016, le même évêque avait donné aux chanoines de Notre-Dame et de Saint-Mary de Forcalquier la dîme d'un quartier du territoire de Mane, nommé Salayon ou Salagon. La charte de cette donation a été vue dans les archives capitulaires , par Columbi, et établit que le chapitre de Forcalquier existait déjà en 1015. Le même annaliste pense que notre Frondon est le même que celui auquel le pape Serge IV écrivit en même temps qu'à d'autres évêques et à Amaury archevêque d'Aix. Mabillon, de son côté, soupçonne que notre Frondon est cet évêque qui, avec Pons, évèque de Glandèves, consacra une église soumise au monastère de Psalmodi, en 1029, en accordant des indulgences aux fidèles pénitents qui la visiteraient. Enfin, les auteurs de la Gallia christiana hasardent cette conjecture : Le Frondon, évêque de Sisteron, ne serait-il pas ce lui qui, en 999, fut témoin d'une donation faite à Miron et à Odile, selon que le rapporte Geoffroi dans sa Nicsea. Du reste, Columbi est seul à transférer ce prélat sur le siége archiépiscopal d'Aix : il affirme cette translation sans preuves, et quelque confiance que mérite l'opinion de ce docte écrivain, elle ne saurait suffire ici. Sous les épiscopats d'Arnoul et d'Urse, les Sarrasins avaient inondé le diocèse; nous avons vu les habitants de Sis teron et sans doute de beaucoup d'autres lieux chercher un asile dans Forcalquier. La cathédrale de Saint-Thyrse avait été détruite. «En vain, dit M. de la Plane, le roi de la Bourgogne transjurane intervient et prend l'Eglise de Sisteron sous sa sauvegarde (964). Ursus ne verra pas le grand événement qui se prépare ; il succombera à la peine, avant que les échos de Pierre-Impie (Peyrempie) aient répété le dernier cri des infidèles (975); il n'aura à léguer à ses successeurs que des ruines. Frondon arrive, fait déblayer le terrain, et jette les fondements de la magnifique cathédrale qui, après avoir vu passer plus de trente générations s'élève encore si majestueuse au milieu de nous. L'illustre prélat n'eut pas la gloire d'achever son œuvre, il mourut en 1030.

22. — DURAND (1030). Dans l'année même de la mort de Frondon, ce prélat eut pour successeur Durand, comme le constate une charte reproduite par Papon (tome II, preuves, p. 4), et portée dans le nouveau cartulaire de Saint-Victor de Marseille, sous le numéro 76. La voici : « Nous, Aribert, Lenthilde son épouse et leurs enfants, Géraud, Gautier, Pierre et Pons, sur l'invitation des évêques Fronton et Durand, avons fait bâtir, au-dessous du château de Forcalquier, une église en l'honneur des saints Promasse, Maurice et Romain : et voulant arriver sans retard au but qu'on nous a indiqué et que nous désirons atteindre, avons fixé la consécration de cette église au 15 des calendes de décembre. Et de l 'alleu que nous possédons dans le comté de Sisteron, au-dessous du château de Forcalquier, nous donnons à cette Église la moitié d'une vigne et une autre terre, et au milieu les chemins publics qui nous appartiennent : nous donnons cela pour Dieu et pour délivrer nos âmes de tout lien du péché. Fait cette promesse en cette année du Seigneur 1030, indiction 13e. » L'église de Saint-Promasse existe encore, contre l'affirmation de Papon qui assure que ce fut sur son emplacement qu'on éleva, au XIIIe siècle, l'église qui servit de cocathédrale. Elle fut plus tard cédée avec ses dépendances à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille qui l'érigea en prieuré. Vendue, lors de la Révolution, elle a passé entre les mains de la famille Arnaud, et, de nos jours, il n'en subsiste plus que l'église proprement dite et un corps-de-logis qui y est attenant perpendiculairement. On aura observé que dans la charte ci-dessus, il est fait mention de deux évêques, de Frondon qui venait de mourir et de Durand son successeur. Les deux prélats avaient tous deux engagé les donataires à accomplir leur œuvre pie. Comment a-t-on pu voir là une raison de soutenir que Frondon fut en 1030 transféré à Aix? Après la période d'obscurités, nous allons entrer dans une autre pleine de désordres d'autant plus regrettables, qu'ils proviendront des déchirements de notre Eglise elle-même.

23. — PIERRE Ier (1030-1045). Nous avons dit, dans la notice préliminaire sur Sisteron, que Pierre Ier, évêque de Sisteron , était de la famille vicomtale de cette ville, comme issu du second mariage d'Odile, qu'on croit fille de Guillaume Ier, comte de Provence, avec Ligier. Ce fut en 1030 qu'il obtint l'évêché de Sisteron, mais un compétiteur qui s'éleva presque en même temps et qui lui survécut, l'empêcha constamment d'en être paisible possesseur. Ce compétiteur était Géraud, homme décrié pour sa conduite, et qui était , dit-on, marié, ainsi que l'assure le Livre vert. Ce qui est certain , et ce que nous apprend Bertrand, un de ses successeurs, c'est que de son temps tout le clergé de Sisteron, à l'exemple de celui qui se donnait pour son premier pasteur, avait oublié la loi du célibat. Géraud était appuyé dans ses prétentions par Bérenger, alors vicomte de Sisteron, et paraît n'avoir été reconnu qu'à Forcalquier, où, sans doute, ainsi que Bérenger, il faisait sa résidence. En 1030, la première année de son épiscopat, indiction XIIIe, Pierre, d'après le cartulaire de Saint-Victor de Marseille, donna à Izarn, abbé de ce monastère, le hameau d'Orbazac, situé dans le comté de Nice. Raimbaud et Rostaing confirmèrent cette donation, et Pierre, leur frère, y est qualifié évêque de Sisteron. Au même acte, il dit formellement que les biens qu'il cède lui viennent du comte Guillaume et de la comtesse Atalis (lisez Adélaïde, comtesse de Forcalquier, femme de Guillaume Bertrand, premier souverain de ce petit Etat). En 1037, Pierre souscrivit à une charte de Geoffroi et de Bertrand, comtes de Provence, en faveur de l'abbaye de Cluny (d'après le cartulaire de cette même abbaye). Enfin en 1040, le 15 octobre, l'église de Saint-Victor de Marseille, précédemment détruite par les Barbares, ayant été rebâtie, nous voyons Pierre, évêque de Sisteron, assister à sa consécration. Ce fait suffirait seul à établir que les évêques de la province et le Pape lui-même reconnaissaient la légitimité de ses droits. C'étaient là en effet ses juges naturels. A la cérémonie dont nous parlons, le pape Benoît IX officia; on y compta vingt trois évêques dont on a les noms dans la bulle que le pontife consécrateur fit expédier à cette occasion. Cette bulle a échappé en partie aux outrages du temps ; et parmi les figures qui ornent cette vénérable relique, Pierre, évêque de Sisteron, est du petit nombre de prélats dont on aperçoit encore distinctement le portrait et la légende. Géraud fut le seul évêque, absolument le seul de la province, qui ne se présenta point dans une assemblée aussi solennelle. En n'osant ou en ne voulant pas paraître au milieu de tant d'évêques, ayant le chef de l'Eglise à leur tête, Géraud se condamne lui-même par son absence, et la noble confiance de Pierre, son compétiteur, est une preuve que le bon droit était de son côté. Nous n'oublions pas que Columbi veut attribuer à deux évêques du nom de Pierre ce que nous attribuons à un seul ; il lui faudra donc aussi admettre deux Géraud : car il est incontestable qu'en 1031 un Géraud était évêque de Sisteron, comme nous le prouverons tout à l'heure par une charte de Saint-Victor. N'est-ce donc pas assez de deux prélats pour le même siége sans en imaginer d'autres ? L'un, Pierre, dont l'histoire ne dit rien qui ne soit conforme au caractère saint dont il était revêtu, était apparemment reconnu à Sisteron et dans le reste du diocèse , sauf à Forcalquier ; l'autre n'était reconnu qu'à Forcalquier ; l'un était pasteur légitime , l'autre un mercenaire déshonoré par le crime de simonie, comme il apparaîtra bientôt. Le Livre vert de l'évêché dit nettement en propres termes que Raimbaud frère, de Pierre, lui acheta (emit) plus tard, pour son fils Pierre II , ses prétendus droits au trône épiscopal. Il est donc malheureusement vrai que deux évêques à la fois portèrent le titre d'évêques de Sisteron : Pierre Ier et Géraud Ier.

24. — GÉRAUD I (1031-10i5). Columbi avoue lui-même que Géraud fut le compétiteur et non le successeur de Pierre Ier. Le nier serait du reste parfaitement inutile, puisque nous voyons Géraud être témoin en 1031, comme évêque de Sisteron, d'une donation faite aux moines de Saint-Victor de Marseille par Guillaume Bertrand , comte de Provence. Lui-même, en 1035, cède et donne au monastère de Saint-Victor l'église de Saint-Pierre, nommée de Fontelance, et ce de l'avis et volonté du même Guillaume Bertrand et de Bérenger, fils de Bérenger, vicomte de Siste ron, et de l'épouse de ce dernier Accleline (Mabillon, Annales, ad an. 1035, Ne 61). En 1044, Bertrand, comte de Provence, le même certainement que Guillaume Bertrand, rend et donne à Dieu tout-puissant, et à saint Victor, martyr, et à son monastère, l'église de Saint-Promasse avec le bourg et les terres y appartenant : donation faite, Van de l'Incarnation 1044, indiction XII, sous le règne du roi Henri. Ont signé : Ber trand, comte de Provence; Raimbaud, archevêque d'Arles; Pierre, archevêque d'Aix; Etienne, évêque d'Apt; Udalric, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; Géraud, évêque de Sisteron, etc. Dans un autre diplôme du même comte Bertrand et de la même année 1044, diplôme qui ne nous paraît pas différent du précédent , il appert que ce prince, voulant restaurer un lieu situé dans le comté de Sisteron, dans le territoire du château qu'on appelle Forcalquier, lieu consacré en l'honneur de saint Promasse, il le donne au susdit monastère avec l'église, le bourg et les terres de sa possession. De cette autre donation furent témoins Ismidon, archevêque d'Embrun; Pierre , archevêque d'Aix ; Etienne, évêque d'Apt ; Francon, évêque de Carpentras; Pierre, évêque de Vaison; Udalric, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; Géraud, évêque de Sisteron, etc. On ne sait plus rien de Géraud, sinon qu'il mourut vers 1045, à peu près au même temps que son compétiteur. Leur disparition presque simultanée de ce monde ne ramena pas la paix dans le malheureux diocèse; mais avant d'aller plus loin, nous dira-t-on peut-être, de Pierre Ier ou de Géraud Ier, lequel avait les meilleurs droits à se dire évêque de Sisteron? — Columbi , après avoir reconnu que l'évêché fut disputé, fait cette remarque qui a certes sa valeur : Dans toutes les chartes que j'ai pu voir, écrites hors du diocèse de Sisteron, c'est Pierre qui est reconnu; dans celles données à l'intérieur du diocèse, c'est Géraud. Qu'en conclure? — Quoique nous inclinions du côté de Pierre, nous n'osons nous prononcer. — Nous n'avons vu jusqu'à présent aucune prise à l'accusation de simonie lancée contre Géraud; à quoi la rattache-t-on? —Cette accusation, c'est la Gallia christiana qui la formule ; nous verrons dans la notice suivante si elle est fondée.

25. — PIERRE II (1045). La simonie n'était pas un cas rare à cette époque. Dans un concile tenu dans la Lyonnaise, in Lugdunensi Gallia, et probablement à Tours, en 1056, sous la présidence du célèbre Hildebrand, depuis Grégoire VII, quarante-cinq évêques et vingt-trois autres ecclésiastiques se reconnurent simoniaques et renoncèrent à leurs dignités : « pénitence aussi rare, disent Mezerai et Velly, que la faute était commune alors ! » Après la mort de Pierre Ier, Raimbaud, son père, miles valde dives et potens, ainsi que le qualifie le Livre vert, voulut prouver qu'il était l'un et l'autre : riche, en désintéressant à prix d'argent le compétiteur Géraud ; puissant, en faisant valoir par les armes les droits qu'il croyait avoir payés. A la place de son frère, il mit donc son propre fils encore enfant, et le fit proclamer, malgré les protestations des deux chapitres qui crièrent au trafic sacrilége. Nous avons dit que la comtesse Adélaïde l'appuya de son influence. Raimbaud, de plus, acheta des partisans à son fils, comme il avait acheté pour lui le siége épiscopal : à ces partisans il abandonna les biens et revenus de l'évêché, si bien, dit le Livre vert, par une expression pittoresque, qu'il n'y resta pas même une poule. Miron, frère utérin de Raimbaud par leur mère Odile, et pour lors vicomte de Sisteron, apporta encore le poids de son autorité sur le plateau de la balance où était son neveu. La résistance des chapitres ne céda pas cependant ; il fallut employer la force : le chevalier; et, dit l'historien de Sisteron, Bureau, le père, aidé de ses soldats, et soutenu par Adélaïde, comtesse de Forcalquier, envahit tous les domaines de l'évêché et les réduisit en un tel état de ruine, que l'évêque ne pût s'y reposer même une seule nuit. Ce ne fut là, dit l'abbé Feraud, que le commencement d'une longue et douloureuse série de violences, de persécutions et de rapines ; la comtesse Adélaïde en profita pour s'approprier la terre de Lurs. Ce triste état de choses durait encore en 1060. Bertrand, évêque de Sisteron, en 1102, racontant ces tristes événements, dit que le jeune fils de Raimbaud renonça à l'évêché et fut plus tard fait évêque de Vaison, tandis que l'Église de Sisteron restait dix-sept ans sans pasteur : enfin, ajoute-il, il y fut nommé le seigneur Géraud. En résumé, Pierre II, sans être coupable, vu son âge, fut un intrus et un simoniaque.