SSAI SUR L'HISTOIRE MUNICIPALE DE LA VILLE DE SISTERON.

PAR

M. E.D DE LAPLANE

1874

AVANT-PROPOS.

L'ESSAI que nous présentons au public ne nous a point paru indigne de son attention, même après les nombreuses et savantes recherches dont l'Histoire du Droit Municipal a été l'objet. Ce ne sont point des lumières nouvelles que nous apportons sur l'origine et l'ancienneté du régime municipal en France, ni sur son existence plus ou moins prolongée, pendant l'époque de ténèbres qui suivit l'invasion des Barbares. Ces faits ont été suffisamment éclaircis par les divers écrits publiés sur cette matière. Mais il est une période de l'Histoire municipale, jusqu'ici entièrement négligée, et que nous avons cru devoir soumettre à une étude spéciale : c'est celle où l'association communale, reprenant une vie nouvelle, commence à se reconstituer d'elle-même, et, sans autre impulsion que celle de ses besoins, se développe peu à peu, laissant au temps, ce grand architecte, le soin de régulariser et de cimenter l'édifice ; spectacle, à la fois piquant et instructif, auquel des textes précis et non interrompus semblent nous faire assister, comme s'il se passait réellement sous nos yeux. On demandera peut- être, comment il s'est fait qu'une aussi importante série de documents se soit rencontrée dans les obscures archives d'une petite ville et comment elle a pu y braver les outrages des siècles. Une telle découverte pourrait passer, en effet, pour une sorte de bonne fortune. Cependant, il est à croire que des recherches analogues à celles que nous avons faites nous-mêmes à Sisteron, ne seraient pas non plus ailleurs sans résultat. Car, il ne faut point oublier qu'après avoir dû leur conservation au respect religieux qui jadis nè cessa de les entourer, la plupart de nos richesses paléographiques trouvèrent leur salut même dans le mépris qu'affecta souvent pour elles la sauvage ignorance de nos modernes Vandales. Depuis l'établissement du Comté de Forcalquier ( 1054 ), la ville de Sisteron continua d'en faire partie : et, en possession paisible, à ce qu'il paraît, du régime municipal , elle n'avait point songé à l'assurer contre les entreprises des souverains. Mais , à la mort du dernier comte ( 1209 ), le pouvoir étant tombé entre les mains d'un usurpateur(1), elle pensa que le moment était venu de ne plus abandonner ses vieilles libertés aux chances des événements politiques. Elle exigea des garanties et les obtint. Quoique sans titre légitime pour faire de telles concessions, le prince qui souscrivit la charte de 1212, eut du moins le mérite d'être le premierà reconnaître officiellement que pour la ville de Sisteron il existait d'autres droits que ceux de la force et de l'arbitraire : fait qui, une fois constaté et entré dans le domaine de ce que les jurisconsultes appellent : verba enun

(1) Guill. de Sabran , fils de Guiraud Amic et d'Alis de Forcalquier.

ciativa)1) , devint le fondement des institutions de la cité. Le droit romain , dont l'étude commençait à se répandre, hâte bientôt les progrès de la civilisation. Ces progrès sont déjà remarquables dans les statuts, qu'en 1257 Charles d'Anjou accorde, sur leur prière, aux habitants de Sisteron. Plus tard , c'est encore à la haute sagesse du droit romain que nos chartes demandent le complément des garanties qui leur manquent. Néanmoins les coutumes , ce droit vivant dans les mœurs (2) , ne disparaissent pas toutes devant la loi romaine. Celles qui sont plus particulièrement l'expression des besoins du pays conservent leur autorité. De ce nombre est le statut du comte Guillaume de Forcalquier, touchant les successions ( 1170 ). Également filles du sol et plus tenaces encore, d'autres coutumes semblent être la source peu connue de quelques dispositions consacrées par la législation moderne. Il serait intéressant de signaler jusqu'à quel point ces

(1 ) In antiquis enunciativa verba probant. ( Dumoulin sur la Cout. de Paris . )

(2) Jus quoddicitur moribus constitutum. De Leg. 32 - § 1.

rapports existent; mais ce n'est point ici le lieu d'entreprendre cette recherche. Longtemps, l'exercice du droit municipal se réduisit à des formes simples comme la société qu'il représentait. C'était la masse entière des citoyens qui prenait part aux affaires, qui les décidait en assemblée générale et qui en confiait ensuite l'exécution à des agents spéciaux, nommés syndics. Mais, dès les premières années du XIV siècle, un nouveau travail organique s'opère dans la commune. La constitution municipale reçoit une forme plus régulière et plus en harmonie avec le mouvement social. Sans rien perdre de la largeur de ses bases, sans imposer aucun sacrifice au droit commun, elle concentre l'action administrative pour lui donner plus de force et plus de célérité. Un conseil est établi. Partagée entre les divers membres qui le composent, la surveillance municipale s'étend à tout, embrasse tout. Grâce à ses soins, il y a sûreté, liberté partout, et nulle charge, nul impôt qui ne pèse, d'un poids égal, sur tous les citoyens, sans distinction. Toutefois, au milieu de cette importante réforme , traitée , on le voit , comme une affaire de famille , où est la royauté ? Ce n'est point elle qui a imaginé la constitution nouvelle et qui l'a imposée. Non, ce n'est point elle. Mais la royauté, ce pouvoir que la sagesse de nos Comtes a rendu si doux, si tutélaire, a mieux fait que cela. Elle a laissé le vœu de la commune se manifester, puis elle s'y est associée, dès qu'elle en a reconnu la justice et l'opportunité. C'est là, du reste, à quoi se borna presque toujours l'intervention de ces souverains dans les affaires de la cité ; conciliant ainsi, avec les droits de leur couronne, les droits de leurs sujets. Aussi, est-ce dans le cœur des Provençaux que ces princes fondèrent leur véritable empire. Au milieu des embarras sans cesse renaissants où les jeta, pendant deux siècles, la vaine et malheureuse possession du royaume de Naples, où auraient-ils trouvé tant de ressources inespérées , si ce n'est dans l'affection de leurs peuples? Le pays sans doute, sous les deux maisons d'Anjou, cut souvent à souffrir. De longues dissensions l'agitèrent. Il eut bien des charges à supporter, de douloureux sacrifices à s'imposer; mais quelque grands que furent ses malheurs, il n'eut pas du moins à déplorer le plus grand de tous, la perte de ses libertés. Dans la charte du comte Guillaume dont nous venons de parler ( XII° siècle ), il est question de gens de la campagne (rusticorum), comme faisant partie, avec le clergé, la noblesse et les bourgeois, des conseils du prince, et, dans le siècle suivant, nous voyons toutes les communautés du bailliage de Sisteron convoquées à une assemblée des États tenue à Valensole ( 1296 ) . Il ne saurait donc y avoir doute sur l'existence politique du Tiers-État aux époques les plus reculées, et sur la part qu'il prit constamment aux affaires du pays. Il n'est pas moins certain que de temps immémorial aussi, les subsides régulièrement répartis au marc le franc, ne laissaient aucun nom en dehors de l'allivrement et que même, en vertu des constitutions de l'empire toujours en vigueur , il ne dépendait pas du souverain d'accorder des exemptions d'impôt, à moins qu'il en dégrevat d'autant l'affouagement général, Nous donnons, en appendice, le texte d'un allivrement des habitants de Sisteron, exécuté en 1327. Rien n'est plus propre à jeter du jour sur l'ancien état de la ville. Les noms mêmes, cette expression de la famille, premier anneau de la grande chaîne sociale, malgré leur apparente sécheresse, deviennent pour l'observateur un sujet d'utiles méditations. Ces noms, nous les avions entrevus, dès le siècle précédent, au milieu du tumulte des assemblées générales. C'est maintenant, chacun chez soi et paisiblement assis au foyer domestique, que l'inflexible dénombrement va surprendre les citoyens. Il nous fera connaître ceux que la maladie, l'absence ou la négligence ont tenus éloignés de ces parlements publics, où se traitent les affaires de la commune. Car ici, nul ne saurait échapper. Tous, riches et pauvres, enfants d'une même patrie qui les protège tous également, doivent lui venir en aide. Tous lui doivent compte de leurs ressources foncières, industrielles et jusqu'à leurs plus faibles moyens d'existence. La femme, jusques là obscure et ignorée au fond de son intérieur, à défaut de droits politiques, se montrera elle aussi , du moins comme être civil lorsque , représentant la propriété , elle sera appelée à supporter les charges qui y sont attachées. Parmi les obligations que les Sisteronnais imposent à Guillaume de Sabran (1212) , est celle de ne pointdémembrer certaines parties du territoire. Voilà donc le principe de l'inaliénabilité du domaine déjà reconnu ! Principe salutaire dont l'avenir, qui n'appartient qu'aux institutions utiles, va s'emparer pour le consacrer de nouveau et le fortifier même , en investissant les peuples du droit de le défendre à main armée ( 1352 ) . Nous produisons divers documents relatifs à l'ancienne administration du bailliage. Ces sortes de pièces sont rares. Renfermé dans un cercle d'attributions bornées et passagères, et en cela bien différent de la commune dont l'action n'est jamais suspendue, le ressort bailliager, on le conçoit, a dû ne laisser que peu de traces de sa participation aux affaires. Les témoignages que nous en avons recueillis tiennent à des circonstances fortuites. Nous les devons à la malheureuse nécessité qui réduisit souvent le pays à se lever tout entier pour repousser de redoutables agressions, et surtout à la remarquable ponctualité que mit le conseil de la ville chef-lieu à enregistrer, jour par jour, les mesures prises par les États, en vue de la défense commune. Les documents dont nous faisons usage sont d'autant plus précieux que le droit y est partout rappelé et clairement défini . Mais le grand pivot sur lequel roule incessamment la machine administrative, c'est la franche et loyale représentation de tous les intérêts : Quod omnes tangit ab omnibus approbetur ; admirables paroles qui mériteraient d'être écrites en lettres d'or, et qu'en attendant, pour l'honneur du droit commun , nous sommes fiers de trouver consignées, depuis plus de 400 ans, dans les fastes oubliés de notre ancien bailliage ( 1 ) Cependant, ces immortels principes d'équité naturelle , base de nos institutions provençales

(1) Livre vert . Fo 91 vº.

et une des gloires du moyen âge, vont, en s'éloignant de cette époque si souvent mal appréciée, subir de graves altérations. C'est le moment où , sous prétexte de réforme religieuse , de hardis novateurs ébranlent la société jusques dans ses fondements. Leurs doctrines amènent une licence dont la fâcheuse réaction enveloppe, pour les mutiler, jusqu'aux libertés les plus légitimes. La présidence est enlevée aux États pour être attribuée à l'archevêque d'Aix ( 1555 ), et bientôt les Etats eux-mêmes, devenus suspects au despotisme , sont suspendus et remplacés par un simulacre de représentation ( 1639 ). Le mérite seul ne suffit plus pour être admis aux emplois. On n'y arrive désormais que par l'intermédiaire du fisc dont il faut , avant tout , satisfaire les exigences. La municipalité qui, elle aussi, ne peut rester sans fléchir, sous la main du pouvoir, se voit imposer des offices dont elle est obligée de se racheter pour rentrer dans le plein exercice de ses droits. Deux siècles et demi s'étaient écoulés, depuis qu'un gouvernement imprudent qui avait corrompu ses voies, substitua souvent l'arbitraire à l'autorité légale. On sent combien de griefs un pareil régime dut accumuler sur sa tête. Le moyen âge lui-même , malgré ses titres au respect de la postérité , n'a pu échapper à l'anathème encouru par cette époque véritablement anormale , avec laquelle l'ignorance n'a cessé de le confondre. e Enfin apparaît 89 , et de toutes parts les plaintes éclatent. Mais, quoique long-temps comprimées , ces plaintes sont remplies de modération et de convenance. Elles portent principalement sur la réforme des abus : long et triste inventaire de tout ce qu'en fait de libertés, le XVIII siècle était réduit à envier au XIV. Nous faisons connaître les doléances que les communautés de la sénéchaussée de Sisteron expriment dans cette occasion solennelle. On conçoit tout l'intérêt qui s'attache à un semblable document, d'autant qu'il n'a point été imprimé et qu'on ne le retrouve plus que sur une feuille bien fugitive, mais authentique, que le hasard des événements a respectée pour la faire tomber en nos mains ; c'est l'expédition même remise aux députés de la sénéchaussée à l'assemblée de Forcalquier. L'importance de ce cahier, rédaction officielle de ce que la sénéchaussée possédait alors d'hommes les plus éminents et les plus éclairés, dans l'ordre du Tiers-État, consiste en ce qu'on y trouve fixés , d'une manière précise , l'étendue comme la nature des griefs du pays. On peut croire que rien n'y a été oublié et que là véritablement se bornent les besoins et les vœux de l'époque. C'est là aussi désormais, que l'histoire doit prendre son point de départ, pour marquer la limite qui sépare l'ancien et le nouvel ordre de choses, et pour bien distinguer, dans le grand événement qui amena cette séparation , ce qui appartient au droit , de ce qui fut l'œuvre des passions. Quoiqu'il en soit, le présent ne saurait faire oublier le passé. Celui-ci est assez glorieux pour que notre vanité trouve son compte à ne point le dédaigner. Mais ce passé, pour le connaître, il faut l'étudier, et comment l'étudier, si ce n'est dans les sources mêmes ? C'est le parti que nous avons pris. Nous ne déchirons qu'un coin du voile ; d'autres finiront par l'arracher. Les ouvriers ne manquent point à l'œuvre. Tout tend évidemment à une restauration historique, et la génération présente qui se dévoue à cette noble et utile entreprise n'entend pas en laisser le mérite à celles qui doivent la suivre. Nous avons pensé que ces préliminaires ne seraient point déplacés à la tête de l'Essai sur l'Histoire municipale de la ville de Sisteron. Bien que resserré dans un cadre étroit, le tableau qui va se dérouler devant nous, ne laisse pas d'avoir une certaine portée. Quelques jalons étaient nécessaires ; ils serviront à en mieux faire saisir l'ensemble. Forte du double appui du temps et des mœurs, notre ancienne administration de commune ne tomba point de vétusté. Elle ne céda qu'à la tempête ; et restée, depuis, dans les souvenirs de la patrie, elle y subsiste comme un titre de gloire, et pourquoi faut-il ajouter, comme un objet de regret ? car l'homme a beau faire, il ne saurait lutter de puissance avec les institutions que la raison et la nature des choses lui ont données. Leur esprit survit aux coups que sa main leur porte, et du fond même des ruines dont il s'entoure, s'élèvent des enseignements qu'il doit du moins subir. L'académie royale des inscriptions et belles lettres ayant honoré de son suffrage et d'une couronne ce modeste travail, il était de notre devoir de le soumettre à une révision sévère et de le rendre par là moins indigne de la glorieuse distinction dont il a été l'objet.( 1 )

(1) Rapport fait à l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres , au nom de la Commission des Antiquités Nationales , et lu à la séance publique du 10 août 1838, par M. le Comte Alexandre de Laborde. Après cette distribution de médailles aux ouvrages qui nous ont paru mériter le mieux cette distinction, nous avons éprouvé, Messieurs, un sentiment pénible : c'est de n'avoir pas une égale faveur à accorder à un travail excellent de M. de Laplane, intitulé : Histoire Municipale de la ville de Sisteron. Au moment où tant d'efforts se réunissent pour perfectionner parmi nous les institutions de ce genre, il était intéressant de trouver une tradition non interrompue du système communal déjà déclaré d'origine immémoriale, dans une charte de 1296, et qui semblait par là se rattacher en quelque sorte aux beaux temps de ces institutions, à ces municipalités romaines dont Cicéron se glorifiait d'exercer les charges dans la petite ville d'Arpinum, et que Montaigne déclare tellement cher aux peuples, qu'ils estiment toute autre forme de police monstrueuse et contre nature. Cette charte de 1296 forme un rouleau de six pieds de haut contenant plus de mille noms ; elle confie l'administration de la ville à un conseil général nommé par tous les citoyens assemblés sur la place publique, et qui doivent être convoqués toutes les fois qu'il faudra apporter quelques changements à leurs statuts ; et tels furent la sagesse et le patriotisme de ces bourgeois législateurs, qu'ils surent , pendant plusieurs siècles, se gouverner ainsi sans violence et sans trouble, et défendre leurs libertés, leurs priviléges, contre les comtes de Provence, et plus tard contre l'autorité des rois de France. Seulement une clause singulière se trouve dans cette charte : c'est celle qui exclut de toutes fonctions publiques les avocats et les procureurs. Cette clause est encore relatée dans un édit de Henri II, de 1547 ; mais elle n'a plus reparu depuis , etje ne pense pas qu'on fût bien accueilli aujourd'hui si on voulait la rétablir. L'ouvrage de M. de Laplane nous a paru un modèle à étudier sur cette question ; il est écrit dans un style clair, concis, méthodique, et appuyé de citations nombreuses tirées de documents authentiques . L'académie a sollicité et obtenu de M. le Ministre de l'instruction publique une quatrième médaille d'or pour M. de Laplane..... » Les Membres de la Commission des Antiquaires de France, Signes à la minute : GUÉRARD , DUREAU DE LA MALLE , HASE , RAOUL-ROCHETTE , NAUDET , JOMARD, Baron WALCKENAER. Comte de LA BORDE , Rapporteur. L'académie adopte les conclusions ci-dessus . Le Secrétaire perpétuel de l'académie, DAUNOU.

ESSAI SUR L'HISTOIRE MUNICIPALE DE LA VILLE DE SISTERON

Quam civitatis formam patres arique instituerint; ulteriora mirari , præsentia sequi . Tacit. Hist. L. IV. C. VIII.

LA VILLE DE SISTERON possède des archives qui, comme celles de la plupart des petites villes, sont peu connues, sans mériter, toutefois , le sort qui a été jusqu'ici leur partage. On pourra en juger par l'examen que nous allons faire des vieux cartulaires et autres titres conservés , en original, à la mairie de cette commune. La série des nombreux documents que renferme ce dépôt s'étend, depuis les premières années du xu° siècle ( 1212 ), jusqu'à nos jours, embrassant ainsi une période de plus de six cents ans. Au milieu de ces vénérables écritures , trésor enfoui de sagesse et de patriotisme , nous avons dû nous borner et ne prendre que ce que réclamait l'intelligence du sujet que nous nous proposons de traiter , savoir : l'Institution municipale, son organisation, ses progrès, la nature et l'étendue de ses attributions , les priviléges qu'elle donnait aux citoyens , comme les charges qu'elle leur imposait ; enfin , les vicissitudes diverses, à travers lesquelles s'élabora cette œuvre lente du temps et de l'inaltérable bon sens de nos pères (1). C'est un curieux spectacle, pour nous hommes du xıx siècle, si avides de mouvement, si impatients de progrès ; c'est un curieux spectacle que ce travail séculaire de la raison et de l'expérience pour formuler quelques modestes règlements de police et d'administration. Dans la simplesse de leurs mœurs , nos aïeux ne songeaient point à sortir du domaine de la réalité pour se jeter dans les abstractions. Qu'y auraient-ils gagné ? En possession de toutes les garanties sociales, jouissant de la liberté et de l'égalité civiles, du droit de s'administrer et de faire par eux-mêmes leurs affaires, ces biens, les premiers de tous et qui, trop souvent pour d'autres furent le prix

(1) La plupart des pièces que nous dépouillons ici, et dont nous ne pouvons citer que des fragments à l'appui de notre travail , doivent être imprimés, en entier, dans le grand Recueil des Monuments de l'histoire du Tiers-Etat que prépare le savant M. Augustin Thierry.

d'une longue et pénible conquête, ces biens, ils les avaient toujours connus. Ils formaient comme une portion de leur patrimoine, et cette portion n'était pas, à leurs yeux, la moins précieuse. C'est donc à conserver ces avantages que tendirent constamment leurs efforts. Plus d'une fois, sans doute, ils eurent à modifier la forme de leur association communale. Mais, architectes prudents, ils se gardaient bien d'ébranler l'édifice, en le réparant. Ne concevant d'utile que ce qui est praticable , ils étaient tellement pénétrés de la nécessité de borner là leurs théories , qu'il fallait que tout citoyen nouvellement admis, ainsi que chaque membre du conseil, en entrant en fonctions, jurât, non-seulement de faire ce qu'il croirait utile au pays, mais encore de s'abstenir d'inutiles essais , utilia agere , inutilia prætermittere. C'est tout un monde que ces paroles mettent entre nos pères et nous ; il serait bien possible que tout notre esprit n'y comprit rien, ou n'y vît qu'une insignifiante et puérile formalité. Pour mettre quelque ordre dans cet examen, nous considérerons : 1º L'Institution municipale , son organisation, son existence jusqu'en 89 ; 2º Les Libertés publiques, leur rapport avec les droits et les devoirs du citoyen ; 3º Le Bailliage, sa constitution, ses trois états.

I

LA MUNICIPALITÉ ,

SON ORIGINE , SON ÉTAT JUSQU'AU XIV SIÈCLE.

L'ÉTABLISSEMENT municipal , à Sisteron, n'a point d'origine connue. On doit conclure de ce silence , pour peu que l'on soit familiarisé avec l'histoire , que cette institution , ainsi que celles de la plupart des villes du midi de la France , remonte jusqu'au municipe romain , et , de là peut-être , jusqu'au gouvernement autonome des cités gauloises ; car , à l'exception des villes où le vainqueur imposa le régime colonial , on sait que partout ailleurs , sa politique respecta les usages établis , laissant les populations continuer à se gouverner par leurs propres lois. Ainsi , on le voit, ce serait avec l'origine même de la cité que se confondrait, à Sisteron, celle de l'administration communale. On pourrait, en ce cas, mettre quelque gloire à rappeler un pareil titre. Pendant que tout, jusqu'aux noms mêmes des villes , semble s'effacer dans l'histoire, il faut bien se résigner à ignorer ce que devint le régime municipal. Il dut subir la loi commune. Entraîné dans le vaste naufrage de la civilisation, il conserva néanmoins assez de vie pour se reconstituer de lui-même, aussitôt que des temps meilleurs le permirent. La tempête qui força l'arbre à plier ne l'avait pas déraciné. Après l'orage, il put se relever, et le sol qui le vit naître retrouva un abri sous ses rameaux protecteurs. L'expulsion des Sarrasins, vers la fin du x siècle, ayant délivré le pays de la longue et dure oppression où l'avaient retenu ces Barbares, un mouvement de restauration sociale commença dès lors à se manifester de toutes parts . Les églises sortirent de leurs ruines ( 1 ). Le clergé que la persécution avait dispersé, se rallia et reprit le service des autels. A sa voix les peuples se ranimèrent. Une Bulle du pape Nicolas 11 (1061 ), adressée aux habitants de Sisteron porte en tête: Clero, ordini et plebi (2). Il est donc permis de croire, puisqu'il est ici question de Magistrature (ordini) (3),

(1) La reconstruction de la cathédrale de Sisteron date, selon toutes les apparences,des premières années du xi siècle ( 1030 environ)

(2) Hon. Bouche . Histoire de Provence , Tom. 2. p. 78. — Nov. Gallia Christ. Tom. 1. preuv . fo 89 .

(3) Raynouard. Hist . du Droit municipal, Tom. 1 , p. 338-40.

que la commune ne resta point en arrière du mouvement général, et qu'elle dut être même un des premiers besoins de la société renaissante. En confirmant le consulat et la commune, le plus ancien titre de nos archives, qui est à la date de 1212 , en reconnaît ainsi formellement la préexistence (1) . er En 1257, deux citoyens de Sisteron , cives Sistaricenses, Baudoin Scoffier et Guillaume Bourgogne , se rendent auprès de Charles I, Duc d'Anjou, et la Comtesse Béatrix de Provence, son épouse, alors à Saint-Remy et obtiennent de ces princes le maintien des bonnes et immémoriales coutumes de la ville ; en outre, la concession d'un certain nombre de statuts concernant la justice (2). Peu après ( 1266 ), ce ne sont plus de simples citoyens, mais des syndics qui terminent, pour le compte de la communauté , ses différends avec le Prévôt et le Chapitre de Cruis, sur le droit d'usage de la forêt de Bosc Crompat (3 ). Jusqu'ici, faute de monuments plus précis, nous n'avons pu qu'épier, en quelque sorte, la commune pour en constater l'existence. Plus heureux maintenant , nous allons la voir apparaître constituée sur

(1) Consulatum confirmo vobis et ratum facio in perpetuum...... Item confratriam vestram confirmo...... ( Charte de Guillaume de Sabran se qualifiant Comte de Forcalquier ). Voyez Append.

(2) Sac des Priviléges et Liv. vert , fº 2 .

(3) Sentence arbitrale. Orig. en parch.

ses larges et profondes bases. En voyant ce qu'elle est, nous saurons ce qu'elle fut; car elle en est encore aux formes primitives. Ses délibérations sont celles du forum où la cité tout entière est appelée à régler elle-même ses affaires. Ainsi, lorsqu'en 1283, il s'agit d'autoriser l'établissement du monastère de Ste. Claire, tous les habitants se réunissent, selon l'usage à son de trompe, en assemblée générale, in parlamento publico, pour prendre une délibération en faveur de cette pieuse et utile fondation (1). Plus loin (1290), le collecteur d'un fouage, sommé par le juge de livrer les fonds de sa caisse, appelle de cette prétention inouïe à l'assemblée générale des citoyens qui tous, à l'exception d'un seul, déclarent qu'il n'y a pas lieu d'obtempérer à l'injonction du juge : décision dont prend acte l'appelant (2). Une autre fois, sur la question de savoir si, pour empêcher l'introduction des vins étrangers à Sisteron, il ne conviendrait pas d'imposer aux taverniers l'obligation de ne vendre que le vin provenant de leurs propres caves, l'assemblée consultée répond, tout d'une voix, qu'elle est de cet avis, quod sic. Après quoi, le bailli, sur la réquisition et de l'expresse volonté de l'assemblée (3), ordonne au trompette

(1) Universitas hominum de Sistarico, more solito voce preconis in parlamento publico, congregata. Nov. Gall. Christ. Tom. 1 . Instr. fo 92 .

(2) Chart. orig . en parch .

(3) De ipsorum voluntate , requisitione , assensü et consensu.

juré de la ville de faire connaître , par voie de publication, la délibération qui vient d'être prise, et dont la peine est de cent sols d'amende pour les délinquants. La charte d'où ces faits sont tirés est à la date du 6 janvier 1296. Il y est dit, en outre, que dans cette assemblée convoquée, selon la coutume , par autorisation du bailli , on remarque plus des deux tiers des habitants , et parmi eux les hommes les plus honorables du pays ( 1 ) , sans autres détails. Mais la nomenclature qui manque ici, se trouve dans une seconde charte de la même année, et qui plus est, du même jour. Rien de plus imposant que cette longue série de noms, au nombre de près de mille, développés dans un rouleau en parchemin, de six pieds et demi de haut, sur quinze pouces de large; page immense, mais insuffisante encore à la matière qui n'a pu s'y resserrer qu'à l'aide d'une écriture fine et chargée d'abréviations. Au milieu de la foule qui se presse autour de lui , le notaire, souvent distrait, a laissé échapper quelques erreurs ; il a fait plusieurs double-emplois. Il y a même des noms qui semblent reparaître jusqu'à trois fois . Mais , à l'aspect du colossal instrument sorti de la plume du scribe officiel , quel lecteur ne se sentirait porté à l'indulgence pour des fautes d'inattention et de fatigue ?

(1) In quibus sunt et esse asserunt plus quam due partes hominum universitatis dicte civitatis Sistarici , et inter quos fertur quod consistit melior et sanior pars universitatis dicti loci, et totius consilii ejusdem.

Nous aurons à revenir sur ce dernier document. Il suffira, pour le moment, de noter qu'il y est question d'envoyer des syndics nommés ad hoc , à une assemblée convoquée à Valensole ; et qu'ensuite , en vertu d'une autorisation , précédemment accordée à la ville par le grand sénéchal, de créer , pendant l'espace de trois ans, un ou plusieurs syndics, à son choix, les magistrats nouvellement élus reçoivent une extension de pouvoirs applicable à d'autres affaires qui leur sont spécialemet désignées. Ainsi finit la commune , avec le XIIIe siècle. Le xıve lui ouvre une ère nouvelle. Le mouvement de la société, devenu plus actif, a multiplié les besoins , les affaires ; et , avec eux , les devoirs de l'administration. Mais telle qu'elle est , l'administration n'est plus suffisante. Deux syndics ne peuvent étendre à tout leur sollicitude . La sphère dans laquelle se meuvent ces magistrats est d'ailleurs trop bornée. N'ayant que des pouvoirs spéciaux, les cas imprévus les trouvent sans qualité ; et là, où il serait utile d'agir sans délai, il faut attendre une nouvelle délégation. Ces inconvénients peu sensibles aux époques de langueur sociale, ne sont plus tolérables , et l'administration doit désormais pouvoir répondre à toutes les exigences de la cité ; mais en donnant plus de latitude à l'autorité syndicale, n'est-il pas convenable d'y ajouter aussi quelques garanties ? Tel est le problème à résoudre : suivons le curieux travail d'organisation qui va s'opérer dans la commune. On dirait des abeilles qui, pour construire leur ruche , n'ont qu'à s'abandonner à l'admirable instinct qu'elles tiennent de la nature. La commune sous les Comtes de Provence , pendant les XIV et xve siècles. Dès l'an 1307, le nombre des syndics est porté à quatre, et ces magistrats continuent leurs fonctions pendant plusieurs années (1). En 1313 , sur la demande du sénéchal, trois syndics sont nommés pour se rendre à l'assemblée qui doit se tenir à Aix, le 25 du mois de mars, et les notaires de la cour sont obligés de rédiger gratis l'acte d'élection, sous peine d'être privés de leurs offices (2). Les syndics élus en 1315, reconnaissant la nécessité de conserver, autrement que dans des actes isolés, les preuves et la tradition des affaires , achètent un registre pour y inscrire la recette et la dépense des sommes appartenant à la communauté , les comptes des tailles mises et à mettre, ainsi que les ordonnances que les syndics seront dans le cas de rendre conjointement avec leur conseil (3).

(1 ) Reg. des comptes courants , fo 21 .

(2) Chart. orig. en parch.

(3) Et pro scribendis ordinationibus faciendis per eos cum consilio consiliariorum constitutorum syndicis antedictis. Reg. des comptes cour. fo 2.

Voilà donc les syndics avec un conseil ! Toutefois, ce conseil n'est encore que temporaire et nommé suivant les besoins du moment. En ouvrant un registre pour la comptabilité , on a été frappé du désordre qui règne dans cette partie du service public. Les préposés au recouvrement des subsides n'ont, pour la plupart, rendu leurs comptes que d'une manière incomplète. Plusieurs se trouvent reliquataires de sommes plus ou moins fortes, mais inconnues et dont il importe de constater la valeur ; sans quoi il n'y aurait pas d'administration possible. A cet effet, la commune sollicite auprès du sénéchal, la convocation par-devant la cour, de toutes les personnes chargées jusques là et à quelque titre que ce soit, du maniement des deniers publics, afin d'y soumettre leurs comptes à un certain nombre d'auditeurs nommés par l'assemblée générale des citoyens ; demande que l'autorité s'empresse d'accueillir ( 1324 ) . Cette même année , les syndics manquant de pouvoirs pour transiger , au sujet de certaines affaires dont ils avaient été chargés , en reçoivent de plus étendus de l'assemblée générale , mais à la condition expresse de s'adjoindre quatre personnes notables de la ville qui leur sont désignées , et sans le conseil desquelles ils ne doivent rien terminer , sous peine de nullité , aliter non (1 ) Mais si , à l'aide d'un conseil , la gestion des syndics présente des garanties suffisantes , pourquoi ne pas rendre ce conseil permanent ? pourquoi n'en pas faire une institution régulière ? Il semble que l'administration ne pourrait qu'y gagner, et qu'en cessant de vivre, pour ainsi dire, au jour le jour, sa marche en serait et plus prompte et plus sûre. Cette pensée est trop naturelle, pour ne pas se réaliser bientôt dans les faits. Aussi, l'année ne s'écoule pas sans nous montrer les quatre syndics déjà entourés de huit couseillers et d'un jurisconsulte-assesseur placéà leur tête (2). La même délibération renferme encore une disposition qui ne doit point nous échapper. C'est celle par laquelle le conseil nouvellement institué arrête que sa délibération actuelle, comme tout ce qui à l'avenir intéressera l'administration, sera couché dans le registre commun , par la main d'un officier public, afin de donner à ces actes l'authenticité qui leur est nécessaire (3).

(1 ) Chart. orig. en parch .

(2) Consiliarios deputatos per universitatem hominum civitatis Sistarici ..... Délibér. du 10 déc. 1324. Reg. des compt. cour. fº 40 .

(3) Item fuit ordinatum quod predicta et alia que fient per universi- tatem predictam , scribantur per manum publicam in presenti cartulario communi universitatis predicte et illa que ibi scribentur pro publicis habeantur. Reg. des compt . cour. fo 40 . Le registre dont il est ici question est le même que celui qui fut commencé, en 1315, et qui coûta quinze sols ( 8 fr. environ d'aujourd'hui). Il ne paraît pas qu'il en ait existé de plus ancien. Ajouterons-nous quc ce vieux cartulaire est en papier, mais en papier si épais, si lissé et si fibreux, qu'au premier aspect il est impossible d'y voir autre chose qu'une pâte de coton? Cependant, comme ce papier est d'ailleurs bien pétri et qu'il laisse apercevoir des traces de la forme, marques distinctives du papier de linge , il est probable qu'il y est entré quelques parties de lin ; car ce ne fut que peu à peu , et par un amalgame progressif de chiffons de linge que l'on parvint à perfectionner le papier , en rejetant de sa composition les éléments grossiers du coton et même de la laine qui jusques-là en avait fait la base. De là , la difficulté de fixer avec précision l'origine du papier de chiffes . Ainsi, tandis que les uns en reculent l'usage jusqu'en 1301 et font honneur de cette invention à l'Allemagne, d'autres assurent qu'en France le papier de linge n'existait pas avant 1311 et même 1318 ; en Angleterre, avant 1342 ; en Espagne et en Italie , avant 1367. ( Jansen. Essai sur l'orig . de la gravure. Tom. 1. p. 333. ) Dans cet état de la question , on ne verra peut-être pas sans intérêt , qu'outre le registre , objet de cette note , les archives de la ville de Sisteron conservent un échantillon de papier , à la date de 1316 et qui est bien supérieur à celui de 1315. Il est certain qu'à partir de cette époque le papier s'améliore rapidement. Il devient aussi plus commun , participant ainsi au mouvement qui entraîne la société. Le parchemin qui régnait en maître a trouvé un rival qui lui dispute l'empire, et qui est au moment de le lui enlever. Envain les lois qu'effrayait la fragilité du papier , l'ont-elles frappé comme d'anathème , en lui interdisant le sanctuaire de la justice ; il triomphe de tous les obstacles , et la civilisation a conquis un nouvel et précieux élément. Les feuilles qui ont servi à l'allivrement des habitants de Sisteron , en 1327 , offrent un papier de très-bonne qualité , où l'on remarque , en filigrane , l'empreinte d'une cloche avec son battant . Viennent ensuite diverses pièces , à la date de chacune des années 1335 , 37 , 39 et 1340. Enfin, en 1341 , apparaît le premier registre des délibérations du conseil , et, avec lui , la preuve de l'étonnant degré de perfection auquel était, dès lors ,parvenue la fabrication du papier.

En 1326 , nous retrouvons les mêmes syndics et le même conseil , mais accru de plusieurs autres membres (1) faisant partie d'une assemblée générale , où dès lors , parvenue la fabrication du papier.

(1) Et plurium aliorum deputatorum dictis syndicis per universitatem predictam. Délib. du 27 avril. Reg. des compt. cour. fo 42.

sont nommés, outre les auditeurs des comptes, quatre cominaux ( cominales seu communes ) , chargés de se partager la connaissance des différends relatifs aux propriétés situées , soit dans la ville , soit dans le territoire (1) . L'année suivante , une affaire importante occupe la communauté. Elle fait procéder à un allivrement général des habitants : mesure devenue indispensable , depuis que de nombreux changements opérés dans les fortunes ont ôté toute possibilité de conserver , dans la répartition des tailles , cette juste balance qui seule peut en alléger le poids. Aussi les lettres du grand sénéchal relatives à cet objet , recommandent- elles expressément de veiller à ce que chaque citoyen ne soit imposé que selon ses facultés (2) . Douze citoyens , choisis dans chaque quartier , sont appelés à prendre part à ce travail. Tous acceptent , et , en entrant en fonctions , jurent sur les saints Évangiles qu'on leur présente et qu'ils touchent , de ne révéler à personne le secret de leurs opérations , de n'avoir en vue que l'intérêt général , de lui sacrifier

(1) Quibus communibus tam in civitate quam extra.... data fuit plena et libera potestas , ut super questiones ortas et que orientur suo tempore , super possessionibus , proprietatibus et pategiis et aliis quibuscumque ad ea pertinentibus et occasione ipsorum audiendi , inquirendi , examinandi et fine debito terminandi. Déliber. du 27 avril. Reg. des compt. cour. fo 43 .

(2) Quod per reformationem ipsam in contributione talliarum ipsarum pro singulorum facultatibus faciendâ , quantum erit factibile , servetur equalitas inter cives . Lettr. du 6 juillet.

l'intérêt privé et d'omettre tout ce qui serait inutile à ces fins (1 ) . Il n'y a plus de doutes sur les avantages résultant de l'établissement d'un conseil : l'épreuve est décisive. Mais en adoptant définitivement cette institution, restent divers points à régler. Combien de temps doivent durer les fonctions des nouveaux magistrats ? à quel mode de renouvellement convient-il de les soumettre ? L'expérience , ce grand maître , peut seule répondre à ces questions. En attendant , on s'arrête au parti d'avoir un conseil composéde douze membres lesquels , à l'expiration de leurs fonctions qui seraient annuelles ou semestrielles , si on le juge plus convenable , désigneraient eux-mêmes leurs successeurs . C'est dans ce sens qu'est formulée la demande soumise à la sanction royale ; sanction qui ne se fait pas attendre et qui est pleine et entière(2) . Le prince exige seulement qu'il soit donné connaissance au sénéchal du résultat des élections , et fixe à quatre ans la durée de l'autorisation qu'il accorde , faisant expresses défenses à ses officiers de s'immiscer , en aucune manière , dans l'administration de la ville qui , à cet égard , continuera à jouir de tous ses droits.

(1) Juraverunt ad sancta Dei Evangelia manu tacta , ordinata et disposita per eos , juxta potestatem eis concessam , tenere secrete et nemini revelare .... et publicam utilitatem , pro posse , preferri private et utilitatem ipsius universitatis facere et inutilia pretermittere . ( Reg. de l'allivrement de 1327 , voir à la fin de l'appendice. )

(2) Lettr . du 12 février 1333. Roul. en parch.

" Tous les hommes , porte la délibération du 6 mars 1334 , tous les hommes ont un penchant naturel pour la discorde ; disposition fâcheuse qui produit souvent chez eux, autant d'avis qu'il y a de têtes , et au milieu de la confusion inséparable de la mul- » titude , peut-être sera-t-il difficile de s'entendre pour la nomination du nouveau conseil (1)" Сеpendant , il n'a rien été fait encore d'aussi important dans la commune. Il s'agit de créer un conseil type , pour ainsi dire , destiné à se reproduire de lui-même. Où serait l'inconvénient de choisir six personnes notables qui , investies de la confiance de l'assemblée , procéderaient seules à l'élection ? C'est ainsi , en effet, que l'élection a lieu , et elle répond à tous les vœux. Chaque classe de citoyens , comme chaque quartier de la ville a une égale part dans la représentation communale. A côté du fier gentilhomme , du grave jurisconsulte et du riche marchand, le petit mercier, l'utile artisan et l'humble laboureur trouvent leur place (2) , apportant chacun à la direction des affaires publiques

(1) Quiaest quasi impossibile quod omnes possent unanimiter con- cordare ad eligendos ipsos duodecim probos viros ..... propter naturalem ad discordandum facultatem , et quotquot capita , tot sententie , et ubi multitudo , ibi confusio,

(2) De qualibet peda, tres viros ut decentius electio ipsa procederet et in debita et communi utilitate duraret , scilicet : de peda de Saunaria et de inviis : Dominum Joh. Celley militem , Pontium Molleti mercatorem , Raymundum Quintalon laboratorem ; et de peda Carrerie Recte et Coste : Dominum Matheum de Rauco jurisperitum , Magistrum Garinum Authonii physicum et Giraudum Coassam sabaterium ; de peda de Rivo : Franciscum Arpilham mercatorem , Joh. Revelli macellarium et Joh. Chalvini mercerium ; et de peda de burgo Raynaudo : Dominum Raymundum Ruffi jurisperitum , Durandum Ortolani cordoanerium , Joh. Tornatoris notarium.

le tribut de ce bon sens et de ces lumières naturelles que la science n'a point faussés : tribut modeste et qui pourtant a sa valeur. Ce n'est qu'un denier , mais un denier d'or. Douze membres composent maintenant le conseil. Ces membres sont tous égaux. Rien ne les distingue. Est-ce que tous vont se saisir de l'administration ? tous vont-ils concourir également et simultanément à l'expédition des affaires? la chose paraît difficile. Que d'embarras et , en même temps , que de dépenses (1) ! N'est-il pas plus naturel que le conseil délègue une partie de ses pouvoirs ? n'y avait-il pas auparavant des syndics que ce soin regardait spécialement ? Eh bien ! que sous le même nom , deux conseillers reprennent les mêmes fonctions qu'exerçaient ces magistrats . Toutefois , en se déchargeant sur les syndics de la tâche la plus pénible , leurs collègues ne leur doivent pas moins le sacrifice de tous leurs efforts pour les aider à porter le fardeau. Ils doivent surtout se montrer assidus aux séances. Jusqu'ici le conseil ne s'est réuni qu'à des époques indéterminées. Mais la voie du progrès s'élargit. Un jour , et bientôt deux de

(1 ) Esset nimis laboriosum et sumptuosum , si ipsi omnes duodecim consiliarii circà ipsa negocia vacarent.... Délibér. du 11 avril 1334 . Roul. en parch.

chaque semaine vont être consacrés aux affaires publiques(1). On aime à compter sur l'exactitude. Cependant, comme entre les faiblesses humaines, le relâchement n'est pas une des moins communes, peut-être ne sera-t-il pas inutile de l'avertir qu'une amende de douze deniers est là pour le prévenir (2). Les défaillants sans excuse légitime ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, si la peine les atteint. Ils ne sauraient prétexter cause d'ignorance, car le son d'une des grosses cloches de la cathédrale annonce l'heure des réunions (3), Le nombre et l'importance des affaires règlent seuls la durée des séances ; mais quelle que soit cette durée, il convient d'en attendre la fin ; et, dans la crainte que d'oiseux débats ne viennent les prolonger il faut que la discussion ne laisse la parole aux membres de l'assemblée, l'avocat du conseil et les syndics exceptés, que chacun à son tour, et lorsqu'il est appelé à donner son avis (4) . Une infraction plus grave est celle

(1) Le lundi , à l'issue de la Messe. ( Délibér. du 6 août 1341. ) Le lundi et le vendredi. ( Id. du 28 avril 1356. )

(2) Quâ defuerit hora predicta , nisi esset infirmitate , quod absit absenciâ justa , non simulata vel alia justa excusatione impeditus venire , solvat pro vice qualibet et solvere teneatur , ut infra irremissibiliter XII denar, monete tunc currentis. ( Délibér . du 6 août 1341. )

(3) Item ordinaverunt dicti Domini Consiliarii quod quilibet consiliarius dicte civitatis debeat esse quandocumque convocatus fuerit , infra palacium predictum in tintinabulo ecclesie et quod de ipso palacio non exire , donec dictum consilium tenuerunt , in pena duodecim denar. ( Délibér . du 1er juillet 1351. )

(4) Item quod nullus consiliarius audeat loqui , dum erunt in consilio , sine licencia bajuli , nisi advocatus dicti consilii , vel syndicus , nisi per ordinem et dum vocatus fuerit. ( Délibér. du 1er juillet 1351. )

qui porterait, hors du conseil, la connaissance de ce qui s'y passe. Aussi, pour y obvier, il ne suffit pas, comme dans les cas précédents, d'une légère peine pécuniaire, et ce n'est point trop que d'appliquer à cette coupable indiscrétion , qui est presque une trahison, la privation à perpétuité de tous les droits de citoyen ( 1 ). Nous voyons encore que tout habitant de Sisteron, élevé par la confiance de ses concitoyens, au rang de conseiller, n'était pas libre de refuser. Il devait accepter cet honneur, et rarement sans doute, il lui prit la fantaisie de le décliner, car il savait à quel prix était son refus. Si nous n'avions le document sous les yeux, nous n'oserions énoncer la quotité de cette amende, qui était de cent marcs d'argent fin (2) . S'il est triste de n'attendre que de la crainte l'accomplissement d'un devoir, c'est une raison de plus pour ne pas faire de ce devoir une charge trop pesante. Le

(1) Item etiam voluerunt et ordinaverunt quod nullus de consilio et ad consilium vocatus revelet ordinata in consiliis , et si contrarium fecerit et reperiatur fecisse , quod perpetuo sit privatus honoribus et qui buscumque aliis privilegiis et libertatibus dicte ville Sistarici. (Délibér. du 8 avril 1393. )

(2) Lettr. du sénéchal du 13 avril 1359. En orig. Il est juste de dire que cette mesure fut prise sous l'impression d'une profonde terreur inspirée par la présence d'un ennemi que rien n'arrêtait dans ses déprédations, et qui mettait , à chaque instant , la ville en péril. C'étaient les débris de l'armée vaincue à Poitiers , et qui , répandus sur le sol de la France , se disputaient le royaume comme une proie .

citoyen qu'absorbent les affaires publiques, au détriment de ses propres intérêts, ne saurait, sans injustice, être condamné à souffrir ce dommage. La patrie ne peut exiger de lui plus qu'elle n'exige de ses autres enfants. De vieux adages, ce code de la sagesse ne disent-ils pas que « nul n'est tenu de faire la guerre » à ses dépens et que « là , où le labeur est sans rémunération, là aussi, arrive à grands pas, l'indigence aux dures et mortelles étreintes » (1) ? Telles sont les considérations, à l'aide desquelles le conseil croit de son devoir de ne pas laisser sans indemnité ceux de ses membres qui se vouent particulièrement au service de la chose publique. Ainsi , l'avocat du conseil , les deux syndics et le notaire-greffier recevront à l'avenir, chacun six florins d'or, pour l'année de leur exercice, et les auditeurs des comptes dont les fonctions ne sont que passagères, deux florins (2) . Jusqu'ici le recouvrement des tailles s'est effectué au moyen de collecteurs nommés par quartiers et au fur et mesure des besoins. Le conseil juge convenable de compléter ce mode de perception , par l'institution d'un clavaire pris dans son sein et spécialement chargé

(1) Attendentes hii pronominati de consilio qui circa negocia dicte universitatis expedienda laborant propria negocia obmittentes sunt remuneratione condigni, juxtâ id quod dicitur: « nemo tenetur propriis » stipendiis militare » et ulterius sapiens dicit : « cum labor in dampno est , crescit mortalis egestas . » ( Délibér. du 28 juin 1346. )

(2) Délibér. du 6 novembre même année.

de l'entrée et de la sortie des deniers communaux (1) . Il s'occupe ensuite de la police, cette branche si importante de l'administration et qui , à elle seule , entraîne tant de détails que tout le zèle des syndics n'y peut suffire. Un concours plus actif de la part de leurs collègues leur est ici absolument nécessaire, si l'on veut que rien ne demeure en souffrance. Il sera facile de donner à chacun d'eux une portion de surveillance à exercer. Ainsi, tandis que les uns auront, sous leur inspection, les boucheries, le marché au poisson, les boulangers (2) , les autres tiendront la main à l'exécution des règlements relatifs à la taxe des raisins et au débit du vin ; à l'achat comme à la vente des grains et autres denrées sur la place publique ; à l'étalonnage des poids et mesures , etc., etc. Toutefois, ce n'est que successivement et sans s'écarter de sa ligne ordinaire de prudence que le conseil adopte ces améliorations ( 3).

(1) Attendentes quod universitas Sistarici seu consilium ejusdem stare non potest.... sine aliquo clavario qui pecuniam dicti consilii recipiat et opportunis loco et temporibus restituat et assignet.... 1356 17 avril . Reg. des délibér.

(2) Fuit ordinatum quod Petrus de Celeone et Petrus Botarelli inspiciant carnes et pisces in quibus detur plena fides de actis et gestis per eos, utrumque ipsorum in premissis . 1357. 29 avril. Reg. des délibér. Item ordinaverunt et constituerunt impectores (alias , regardiatores , regardeurs ) carnium recentarum salsarum et piscium , oleorum et ponderatores panis vendentis .... 1392. – 15 août. Reg. des délibér.

(3) Item elegerunt.... allegalatorem ponderum quorumcumque et balansarum , Dominicum Bansini argenterium de Sistarico.... Item elegerunt et ordinaverunt allegalatorem mensurarum et eminarum quarumcumque , videlicet annone, civate, ceterorum bladorum , salis, gippi , calcis , grossis et menutis , Antonium de Ste Michaële fusterium .... 1392 15 août. Reg. des délibér. 15 Item elegerunt correterios hujus civitatis ad vinum vendi faciendum et alias res venales , Antonium Egidii et Ant. Johannis.... 1425. août. Reg. idem.

Le premier objet qui, tous les ans, après leur installation, appelle ordinairement l'attention des nouveaux magistrats , c'est la police rurale. Mais qui croirait que pour faire respecter les fruits de la terre il n'y eut d'abord qu'à s'en rapporter, sur ce point, à la foi du serment ? C'est pourtant sur cette unique garantie, remarquable naïveté sociale, que reposent les premières délibérations du conseil , notamment celle du 28 juillet 1343. Il y est dit que tous les habitants, sans distinction, même les femmes de mauvaise vie , inhoneste, jureront de ne porter personnellement aucun dommage aux propriétés d'autrui, et, en outre, de dénoncer, sans ménagement, tous les délits de ce genre qui viendraient à leur connaissance , sous peine de cinq sols d'amende . Plus tard , il est vrai , ces mesures deviennent insuffiantes ; il faut leur en substituer de plus efficaccs . A cet effet, des agents spéciaux sont chargés moyennant salaire, de veiller à la garde du territoire (1). Les contraventions sont sévèrement punies, et les pères

(1) Ces gardes , d'abord au nombre de seize , pris également dans chaque quartier de la ville , et successivement réduits à dix et à huit , recevaient deux deniers ou un patac de chaque propriétaire de vigne. ( 1389 - 21 août. Reg. des délibér. - 1391. - 16 août. Reg. idem.)

et mères répondent , en pareil cas , pour leurs enfants (1) . Une exclusion rigoureuse frappe les bestiaux étrangers qui tenteraient de s'introduire dans les terres de la communauté (2). Tout propriétaire est dans l'obligation de détruire par le feu, les chenilles qui dévorent ses arbres (3), à défaut de quoi, libre au premier venu de couper et d'emporter les arbres qui, passé le mois de janvier, ne seront point nettoyés (4). Chaque habitant, le long de ses propriétés, doit pourvoir à la viabilité des communications vicinales (5). Pour ce qui est de la police intérieure de la ville, on remarque les dispositions prises à l'égard des cabarets. L'entrée n'y est permise qu'autant qu'il n'y a point de feu pour la commodité de ceux qui les fréquentent, car on ne doit s'y arrêter qu'en passant, uniquement pour boire ou prendre quelques aliments, et nullement pour s'y livrer à d'autres distractions (6) .

(1) 1385.

(2) 1393. - 13 avril. Reg. des délibér. - 13 octobre. Reg. id.

(3) Ardere et cremare chanilhas de arboribus possessionum suarum.... 1399.- 30 décembre. Reg. id.

(4) Sit cuilibet permissum tales arbores scindere omnino et portare quò voluerit sine prejudicio aliquali.... 1453, 27 octobre. Reg. id.

(5) 1391. - 16 août. Reg. id.

(6) Item quod nulla persona dicte civitatis in tabernis ad calefacien- dum bibitores et bibitrices...... ignem facere presumat...... Item quod nulla persona in tabernis conveniens ad vina bibenda vel emenda ad folancas hujus modi sive ignem ad se calefaciendum accedere et inibistare presumat.... nisi dumtaxat pro coquendo eo quod in dicta taberna esset comestura.

Les filles publiques sont particulièrement tenues de ne pas séjourner dans les cabarets (1) Il est défendu de transporter à découvert , d'une maison à l'autre, de la braise ou des tisons enflammés (2), d'entasser des balayures et des immondices dans les rues (3), et de mener les chiens autrement qu'en lesse, même à la chasse (4). A chacune de ces contraventions sont attachées diverses peines pécuniaires depuis un gros jusqu'à cinq sols. Le porc, que la police condamne a ne point quitter sa loge, est traité avec plus de sévérité encore : s'il est trouvé errant dans la ville et y causant du dommage,

(1 ) Item prohibitum fuerit mulieres inhonestas stare et presentare in tabernis de nocte et de die nisi dumtaxat pro vino accipiendo vel bibendo extra tabernam , quo accepto et bibito incontinenti recedere teneantur.... ( Délibér. du 20 février 1343. ) Au nombre des progrès dont la civilisation fut redevable aux croisades , il faut compter l'établissement des auberges. Ce ne furent d'abord que de simples asiles pour les étrangers. Du temps de St. Louis encore, nul n'était reçu « à faire demeure en taverne, se il n'estoyt trespassant ou il n'avoyt aucune mansion en la ville. » ( Ordonnances du Louvre , tom. 1 , p 74. ) Depuis , ces maisons s'ouvrirent insensiblement pour les habitants du pays ; mais l'influence d'une telle innovation sur les mœurs et les habitudes de la vie, imposa de nouveaux devoirs à l'administration , qui dut sentir , de bonne heure , la nécessité d'entourer les cabarets d'une surveillance spéciale.

(2) 1419. Août. Reg. des délibér.

(3) Bordilhas et immundicias. - 1428. - 8 octobre. Reg. id.

(4) 1435.- 30 août. Reg. id.

on peut le tuer impunément, moyennant qu'une pièce de monnaie soit déposée dans l'oreille de la victime (1) . Pendant la tenue des foires où toute personne étrangère, hors les voleurs et les meurtriers, peut venir en sûreté, un local particulier est assigné à chaque sorte de marchandises. Il en est de même pour les diverses espèces de bestiaux, et malheur à celui qui exposerait des animaux malades en vente ; car, il ne s'en tirerait pas à moins de la confiscation et de cent livres d'amende. Les marchands de la ville sont eux-mêmes obligés d'abandonner leurs boutiques pour se conformer au règlement. La nuit, la ville est éclairée au moyen de lumières placées de deux en deux maisons. Les denrées doivent rester à leur prix ordinaire, et défense est faite aux hôteliers de profiter de ces moments d'affluence pour les renchérir ( 1356. – 13 août ) (2) . Rien, on le voit , n'échappe à la sollicitude municipale ; mais le conseil a maintenant à traverser de bien mauvais jours, de ces jours d'épreuves où il n'y a de refuge que dans le patriotisme. Heureusement, ce noble sentiment ne saurait lui faire défaut pas plus qu'au reste de ses concitoyens dont il ne tient le

(1) Cuilibet sit permissum dum tales porcos facientes dampnum reperient, interficere illos et denarium unum ponere in auriculâ, libere et impune ,absque aliquâ penâ... 1392. – 19 août . Reg. id.

(2) Voir aussi Reg. des délibér. 1391. 16 août , et 1401. 19 août

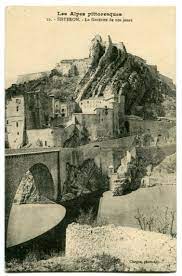

pouvoir qu'à charge d'en user pour l'honneur et l'utilité du pays. Au printemps de l'an 1357, l'épouvante se répand tout-à-coup dans la ville. Après avoir rançonné le pape dans Avignon, l'archiprêtre Cervole, à la tête d'une nuée de bandits, s'est dirigé vers la Haute- Provence, où déjà il a envahi plusieurs châteaux, aux portes même de Sisteron (1). Le salut de la ville est au prix d'un sacrifice immense. Il s'agit de la destruction des faubourgs ; mesure désespérée qui va laisser sans asile une partie des habitants. Quelque dure que soit cette nécessité, elle est subie sans murmure. L'évêque seul fait entendre quelques plaintes inopportunes au sujet de certains droits assis sur les édifices condamnés à la démolition. Mais il est obligé de se résigner à la loi commune (2) .

(1) Arnault de Cervole , surnommé l'archiprêtre , était un gentilhomme du Périgord , échappé au carnage de Poitiers. ( Baluz. Vit. papar. Avenion. tom. 1. p. 334. – Odoric. Raynald. Annal. eccles. tom. xvI . an 1357 , nos 3 et 4. ) En ce temps mesme, dit Froissart ( vol. 1. ch. 177. p. 205. ) vint un chevalier qu'on clamoit messire Arnault de Canolle ( sic ) et communément dict l'archepestre, une grande compaignie de gens d'armes assemblés de tous pays, qui veirent leurs soudes faillies , puisque le roi de France estoyt pris. Si ne savoient gagner en France , si allèrent premièrement devers Provence et y prindrent plusieurs fortes villes et forts chasteaux , et dérobèrent tout le pays , jusques en Avignon et n'avoyent autre chef , ne capitaine fors le chevalier archipretre. »

(2) Lettr. de la reine Jeanne du 20 octobre 1359. Liv. vert. fo 18. L'évêque, qui était prince de Lurs , résidait habituellement dans ce château. Il ne venait à Sisteron qu'accidentellement et certains jours de fête , où il y avait pour lui obligation d'officier dans sa cathédrale. Mais il n'eut jamais aucune autorité temporelle dans la ville. En 1425 , l'évêque Robert Dufour ayant employé dans une de ses lettres aux syndics , l'expression , civitas nostra , une main contemporaine écrivit en marge du Livre vert où cette lettre est insérée : « Non est vestrum , pater reverende , civitas ; est regis et comitis ; spiritualitas est vestra. » ( Liv. vert. fº 96. )

Le surcroît de population que ce déplorable événement amène dans la ville, y est accueilli avec un touchant intérêt. L'administration pourvoit, de son mieux, à loger les nouveaux venus, chacun eu égard à sa condition. Mais le péril, qui va toujours croissant, augmente aussi l'effroi . La situation est des plus critiques ; et afin que d'imprudentes manifestations ne viennent point l'aggraver encore, en trahissant tout ce qu'il y a d'émotion et de faiblesse au fond des cœurs , une peine terrible qui n'épargne ni l'âge , ni le sexe , est décernée contre ceux qui , en cas de siége, laisseraient échapper des cris d'alarme. Il n'y a pour eux d'alternative, qu'entre payer une amende de vingt-cinq livres, ou avoir la langue coupée ( 1 ). Une autre fois et dans une circonstance analogue, une peine non moins redoutable ( cent marcs d'argent fin, ou à défaut, la perte du pied ou de la main ) est

( 1 ) Quod preconisetur universitatis nomine , in locis solitis Sistarici , quod nulla persona cujuscumque sit conditionis , homines vel mulieres , pueri vel infantes non audeant clamare , seu clamorem facere si contingeret civitatem nostram invadere, seu in obsessum tenere et hoc sub pena lingue vel xxv Libr. ( Délibér, du 18 mars 1357 ou 1358 , ( N. S. ) L'année commençait alors à Pâque, qui tomba , cette année là , le 9 avril. )

portée contre ceux qui refuseraient de monter la garde , ou qui abandonneraient leur poste avant d'en avoir reçu l'ordre ( 1 ). Nous n'avons point à examiner, encore moins à justifier la rigueur des dispositions prises ici par le conseil . Nous ne voulons que constater son pouvoir, en montrant jusqu'à quel point il a la faculté de l'étendre, et cela, sans sortir de son droit, puisquele bailli, loin de s'y opposer, s'empresse d'attacher le mandement exécutoire à la peine statuée par l'autorité municipale (2). La même énergie que le conseil met dans l'usage de son pouvoir , il la porte dans la défense de ses droits. Il faut voir avec quelle sollicitude il veille à leur maintien. C'est surtout contre les entreprises des

(1) Item fuit ordinatum qued preconisetur quod quilibet ad pri mum mandatum vadat ad suam logam et ipsam non deserat pro aliquo , nisi haberet in mandatis, et hoc sub pena centum marcharum argenti fini , et si solvere non posset , amittat manum vel pedem et hoc de presenti . ( Délibération du 5 juin 1368. )

(2) Mandamentum est dominorum nostrorum regis et regine et ejus bajuli quod..... ( 1357. Reg. des délibér. ) Toute peine, pour être exécutoire, avait besoin de l'attache du bailli, qui la donnait sur la demande du conseil. Cette demande était conçue en ces termes : «Nobilitati et prudencie domini.... bajuli regi preconizari facere dignetur per dictam civitatem. » La publication faite , le trompette et le notaire du conseil qui l'accompagnait , en faisaient la relation au bailli , en présence de deux témoins : « Qui dictus preco una mecum infra scripto notario eunti et paulo post redeunti retulimus dicto domino bajulo , in presen tia..... predicta omnia publice divulgata fuisse per dictum preconem , per civitatem Sistarici et castrum de Balma ut supra habuit in mandatis . « ( 1343, 20 septembre. Reg. des délibér . )

officiers royaux qu'il a à se prémunir; car ces agents sont envers la commune dans un état d'hostilité permanente. Ils ne peuvent lui pardonner des priviléges qui les enferment dans un cercle d'attributions trop bien définies, pour permettre à leurs petites passions d'en sortir impunément. Ces officiers, qui sont au nombre de cinq, savoir : le bailli , le juge , le notaire, le clavaire et le sous-viguier composent ce qu'on appelle la cour royale. Tous doivent être étrangers au pays (1) ; ils ne peuvent même y être mariés ; ils sont renouvelés tous les ans (2) ; en cas d'absence, il leur est permis d'avoir des lieutenants (3) , mais ils ne doivent se faire remplacer que par des personnes d'un rang égal au leur, et qui, comme eux, ne soient ni de la ville, ni du bailliage (4) ; il leur est défendu d'acheter leur emploi (5), et le bailli, ainsi que le juge ne sont installés qu'après avoir fourni une caution par devant la chambre des comptes (6). En entrant en fonctions , ils jurent d'observer les priviléges de la

(1) 1212. Nones de février. Chart. de Guillaume de Sabran. 1388 , 6 août. Chart. orig. en parch.

(2) 1391.6 septembre. - Lettr. de la reine Marie , en orig. , et Liv. vert , fo 66.

(3) 1377. 20 novembre , Liv. vert , fº 81. v.

(4) Ibid. fo 83 .

(5) 1379.15 juillet. Pièce orig. - 1427.- 28 octobre. Pièce id. 440. 3 mai , Reg. des délibér.

(6) 1455. 11 juin. Lettr. du sénéch.

communauté (1) et, à la fin de leur charge, ils sont tenus de faire leur syndicat, c'est-à-dire, de demeurer quinze jours dans la ville, afin que si, pendant l'année de leur exercice ils ont donné lieu à quelque plainte, ils puissent être poursuivis (2). Enfin, il leur est interdit de faire partie du corps municipal (3) . Telles sont les limites tracées autour des agents du pouvoir, limites dans lesquelles il faut bien qu'ils se renferment ; car, outre que leur devoir les y oblige, la royauté qu'ils représentent et dont ils prétendent maintenir les droits, ne consent point à couvrir de son nom leurs empiétements. Elle entend trop bien ses intérêts , pour ne point apprécier tout ce qu'il y a de haute sagesse dans l'institution municipale et pour ne pas respecter en elle une des bases de son autorité : aussi, entreses délégués et la commune, toutes les fois qu'il y a conflit, il est presque sans exemple que ceux-là ne soient déboutés de leurs prétentions (4), et afin même d'éviter qu'ils ne les renouvellent, ils sont,

(1) 1380. - 23 février. Pièce orig. - 1386 – 29 juillet. Privil. de la reine Marie , en orig. et Livr . vert, fo 59 .

(2) 1387-12 septembre. Liv. vert. fº 80 vº.

(3) 1440-29 mars. Reg . des délibér .

(4) Voir notamment : Lettre du sénéchal , contre les agents subalternes de la cour qui refusent de contribuer aux tailles, du 30 juin 1349. Livr . vert. f 36 - Id. contre ceux qui troublent l'élection consulaire, 3 janv. 1354, id. f° 43-44.- Id. contre le juge qui conteste àla communauté le droit de nommer des officiers dans les fiefs qu'elle possède , 27 juillet 1381 , orig. en parch. Id. contre le clavaire et le sous-viguier , 1408 , 21 janv. Liv. vert , fo 92. - 1411 , 27 fév.

le cas échéant , condamnés à une amende de cent livres de couronnats ( 1 ). Cette peine pourtant n'a guère d'autre effet que de rendre les officiers royaux plus adroits à trouver des biais pour y échapper. Rarement ils manquent de protester de leur respect , on pourrait dire de leur amour pour les libertés qu'on les empêche de violer (2). Plus les temps sont difficiles, plus ils les regardent comme propres à favoriser leurs tentatives. Ainsi , lorsqu'en 1347 , le pays est vivement agité, par suite de la mort tragique d'André de Hongrie, premier mari de la reine Jeanne, le bailli et le juge s'ingèrent de leur autorité privée, d'indiquer à Sisteron, une montre de troupes, mesure nécessaire peut-être , et que les circonstances ne permettent pas de différer. Mais , outre qu'il y a ici excès de pouvoir de la part de ces officiers, les franchises communales n'admettent pas l'introduction de milices étrangères, et le conseil ne saurait y consentir ; car , pour lui, il n'y a pas de plus grand péril que celui qui menace les priviléges

(1) Liv. vert , fo 84 .

(2) Et dicti Dominus Bajulus et judex responderunt quod non in- tendunt propter aliqua dicta , vel facta , dicenda vel facienda aliquod prejudicium generari dicte universitati nec singularibus personis ejus- dem , nec in aliquo derogare privilegiis statutis , conventionibus , libertatibus , seu immunitatibus dicte universitatis ..... nec ipsa statuta , conventiones , privilegia , libertates , franchesias et immunitates , prop- terea dicte universitati diminuere cassare vel annulare , sed potius ipsas , pro viribus , dicte universitati defendere et tueri , pro posse corum . 1347-6 juillet. Reg. des délibér.

.dont le dépôt lui est confié. D'ailleurs, le danger fût-il plus pressant encore qu'il ne l'est réellement, de quel droit, le bailli et le juge prétendent-ils seuls le conjurer ? Est-ce que la défense du pays ne regarde pas également le conseil ? n'est-ce pas lui qui se ligue avec les villes voisines, et qui, dans l'intérêt commun, juge de l'opportunité de ces associations, les accepte ou les refuse , suivant qu'il y voit plus ou moins de convenance et d'utilité (1) ? n'est-ce pas lui qui , placé à la tête des communautés du bailliage, participe aux conseils de guerre (2), traite avec l'ennemi , pour le rachat des forteresses dont celui-ci s'est emparé (3) ; concourt avec les barons et les nobles à l'élection du chef militaire (4) ? n'est-ce pas lui qui , pour la sûreté particulière de la ville, nomme le capitaine du guet (5) et les connétables de quartiers (6), lève sa bannière , dispose des bombardes (7) ; ordonne les gardes, de jour et de nuit (8), loue des compagnies de brigands , les passe en revue , conjointement avec

(1) 1357– 20 août. Reg. des délibér. -1392 - 12 sept. Reg. Id. - 1394-8 avril . Reg. Id.

(2) 1375-27 avril. Reg. des délibér .

(3) 1391-20 juin - 28 août - 7 octob. - 16 févr. 1392 17 avril. Reg. id.

(4) 1359 - Liv. vert , fo 41. Ibid. 8 novemb. fo 42.

(5) 1399-14 oct. id. f° 66 .

(6) Item ordinaverunt de novo conestabulos carteriorum civitatis Sistarici et in quolibet ipsorum. 1393 - 17 octob . Reg. des délibér .

(7) 1385-19 mai. Reg. id. Les bombardes étaient de gros canons.

(8) 1359-23 juin et 8 nov. Liv. vert , fo 41-42.

le bailli (1 ) ; règle le temps et les obligations du service de ces mercenaires et pourvoit à leur solde (2) ? n'est-ce pas lui enfin qui garde les clefs de la ville et en dispose (3) ? C'est là , sans doute , un grand pouvoir , on dirait presque une puissance. Mais en est-il de plus légitime? Et ce pouvoir n'est-il pas comme inhérent aux entrailles même de la cité ? Toutes les fois que la discussion au conseil doit s'ouvrir sur des matières un peu importantes , il est rare que des notables de la ville ne viennent y prendre part. Ce sont des membres adjoints , adjuncti (4) , et le nombre en est quelquefois considérable. Il y a pour ces citoyens obligation de se rendre aux séances , dès qu'ils en ont reçu la notification ; et de peur que , par oubli ou autrement, ils ne s'éloignent de la ville, les jours de convocation, la consigne est donnée aux portes de leur rappeler le devoir qu'ils ont à remplir (5).

(1) 1368-9 juin. Reg. des délibér. Les brigands tiraient , on le sait , leur nom d'une sorte de vêtement à l'usage des gens de guerre , appelé Brigandine.

(2) 1357-12 octob. Reg. des délibér .

(3) 1357 - 4 août. Reg. des délibér. -1408-19 nov. orig. en parch.

(4) Adjunctis pluribus aliis.... Multis aliis ..... 1357. Reg. des délib. Passim.

(5) Predicti domini consiliarii congregati.... ordinaverunt de licen- ciâ quo suprà quod Dominus Jacobus Arpilhe syndicus capiat et habere debeat de quolibet portali unam clavem et quod non aperiantur donec subscripti citati comparuerint in consilio pro consulendo et ordinando quid agendum. 1393-22 août. Reg. des délib .

Indépendamment du conseil ordinaire et du conseil renforcé de membres adjoints , existent toujours ces assemblées générales où , dans les grandes occasions, sont appelés tous ceux qui , ayant feu et lieu , larem foventes jouissent de l'imprescriptible droit d'intervenir dans les affaires de la communauté. Nul même ne doit en négliger l'exercice, car à chaque manquement est attachée la peine de cinq sols d'amende (1 ). Plus le conseil est obligé de mettre de soins à défendre ses priviléges, plus il sent la nécessité de veiller à ce qu'aucun titre ne s'égare. A cet effet , il ordonne la transcription , dans un registre particulier, de toutes les pièces importantes dont les originaux existent aux archives. L'exécution de ce travail est confiée à l'organiste de la cathédrale, Maître Guillaume Chambon ( 1364). Il ne saurait être en meilleures mains ; car, nul n'est plus expert en calligraphie. Sous sa plume remarquable par le fini de ces beaux caractères , dits de forme, s'élève bientôt un monument digne de son objet. Tout ce qui intéresse les libertés

( 1 ) Item prenominati domini consiliarii , una cum eis adjunctis..... ordinaverunt pro causis predictis notificandum fore , citandum et convocandum omnem populum dicte universitatis Sistarici majorem partem et voce preconia , et inde prenominatus vice bajulus et capitaneus precepit Johanni Eyssarici nuncio.... quatenus preconizet mox per dictam civitatem quod omnis caput hospitii cras mane veniat ad palacium regium in consilio , sub penâ quinque solidorum , auditurum que sunt preposituri syndici dicte civitatis et alias ad consulendum . 1393-19 janv. Reg. des délibér.

publiques se trouve maintenant réuni en un seul cartulaire. C'est le code de la patrie ; code précieux, destiné à servir, d'âge en âge, au gouvernement de la cité, et qui, au jour encore où ces mêmes libertés dont il est le dépositaire ne seront plus , les recommandera au souvenir et aux regrets peut-être de la postérité (1) . Si, sous le rapport calligraphique, le Livre vert ne laisse rien à désirer, il n'en est pas de même pour ce qui est de la correction et de la disposition des documents qu'il renferme. On admire, sans doute, ce Recueil des priviléges. Chacun est fier de savoir que là sont consacrés tous ses droits. Mais ce livre, ce chef-d'œuvre de l'art, ce monument de patriotisme, nul ne se soucie de le lire, rebuté qu'il est, par

(1) On peut encore aujourd'hui, après un laps de cinq siècles, apprécier toute la beauté de l'écriture de Chambon , tant elle a conservé de fraîcheur et d'éclat. Nous ignorons le temps que le copiste mit à cette transcription. Mais on trouve, dans les comptes du clavaire de l'année 1365, la somme de neuf flor. dix sols ( environ 80 fr. de notre monvaie ), payée pour le travail et l'achat du vélin, employés au livre desp riviléges. On lit encore, sous l'année 1405, qu'une reliure en bois , recouverte d'une peau de mouton peinte en vert , fut exécutée par Raymond Olivier, dominicain de la Baume, au prix d'un florin, pro ligatione et copertura Libri privilegiorum. Mais, avant cette époque, le recueil des priviléges était déjà connu sous le nom de Livre vert. Ce n'est donc, ici, qu'une seconde reliure nécessitée sans doute, par l'adjonction de nouvelles pièces survenues depuis le travail de Chambon. Il est étonnant que pour la reliure actuelle, qui est toute récente, on n'ait pas eu, comme frère Olivier, l'attention de conserver au Livre vert sa couleur primitive, afin de continuer à mettre d'accord la couverture et le titre, et de ne pas détourner ainsi la trace de cette origine.

le défaut d'ordre qui y règne et qui en rend la lecture fatigante : cette négligence est grave de la part des membres de l'administration , auxquels il importe de ne rien ignorer de ce qui concerne les libertés du pays. Pour y obvier, le conseil arrête qu'il sera immédiatement procédé à la rédaction d'une table raisonnée des matières, pour être jointe au Livre vert (1), et qu'en outre, afin de répandre , autant que possible , la connaisssance des priviléges parmi les citoyens, un double de cette table sera affichée, en placard, sur les murs du palais (2) . Chaque année, un gardien spécial est donné au Livre vert. Le dépositaire est ordinairement un jurisconsulte et l'un des hommes les plus éclairés du conseil (3). Ce recueil acquiert bientôt une grande autorité. On voit le juge s'en servir pour appuyer ses décisions (4). Toutefois, il y a encore de l'obscurité dans quelques-unes de ses parties. Mais quel texte, si précis qu'il soit, peut se dire hors du domaine de la controverse ? Y a-t-il rien qui ne cède à la torture interprétative ? C'est là , on le sait , la pâture des esprits faux. Un texte auquel ils s'attachent, n'est-ce pas

(1) 1387-1er octob. Liv. vert , fo 56 vº.

(2) Quinze sols huit deniers payés à celui qui a placé : tabulam pri- vilegiorum in pariete curie, murando, collando et clavellando. Compt. du clavaire Jean Giraud , an 1388 .

(3) 1389 - 21 août. Reg. des délib. 1566-25 mars . Reg. id. 1392 - 15 août. Reg. id.

(4) 1387-14 décembre. Liv. vert , fo 85.

comme la feuille de l'arbre pour l'insecte ? Tout en se résignant à cette nécessité de l'humaine faiblesse, le conseil croit de son devoir d'opposer de nouvelles barrières aux envahissements de la chicane. Six personnes de la ville, des plus recommandables par leurs lumières et par leur probité, sont désignées par lui, à l'effet de rechercher dans le livre des priviléges, les passages douteux, les expressions ambiguës, pour en faire le sujet d'un mémoire à présenter au roi et obtenir de sa sagesse tous les éclaircissements nécessaires (1). A mesure que nous avançons , l'ordre et la régularité règnent de plus en plus dans les diverses branches de l'administration. On dirait qu'il n'y a plus de place pour les abus. L'erreur même ne saurait subsister ; car , le conseil a pour principe qu'il n'y a point à rougir de reconnaître ses fautes et de les réparer, lorsque surtout, la liberté peut en souffrir, « la liberté , ce trésor inestimable , incomparablement plus précieux que l'or (2). » Maintenant, la tenue des registres est admirable. Rien n'y manque. Pendant que les délibérations du conseil , écrites, pour ainsi dire, à la lueur des flammes qui dévorent une partie du bailliage , semblent tout sacrifier aux préoccupations d'une guerre locale , guerre peu connue et où ,

(1) 1399 12 sept. Reg. des délib .

(2) Cum nulli pudere debeat etiam suum errorem corrigere , cumque libertas sit auro incomparabilis . 1348 -22 décemb. Reg. id.

par un concours de circonstances fatales, viennent dans un but commun de pillage, se rencontrer aux portes mêmes de Sisteron, et les bandes de Raymond de Turenne et les débris d'une armée battue en Piémont, sous les ordres du comte d'Armagnac ( 1391 ), il y a , disons-nous , pendant et nonobstant la confusion de cette terrible époque , des registres particuliers pour tout ce qui a trait aux affaires litigieuses . Quelques nouvelles dispositions introduites dans les règlements , nous apprennent que le clavaire devra présenter, chaque mois, l'état de sa caisse (1 ) et tenir ses comptes à double (2) ; qu'il est défendu au notaire-greffier de rédiger et de sceller des pièces officielles sans l'aveu du conseil ; que jusqu'à révocation, les ordonnances municipales sont rigoureusement exécutoires (3), et que toute mauvaise gestion de la part des syndics ou des conseillers, reconnue et dûment constatée, devra être poursuivie, sans ménagement, par leurs successeurs immédiats (4) . Tel est, jusqu'à la fin du xiv siècle , l'état du régime municipal. Le xvº y apporte de nouvelles modifications. Quelque soin qu'aient pris jusqu'ici les syndics sortant de charge, pour mettre leurs successeurs au courant des affaires qu'ils n'ont pu terminer, les intérêts

(1) 1391 – 15 août. Reg. des délibér .

(2) 1392-15 août. Reg. id.

(3) Ibid.

(4) 1390-20 janv. Chart. orig.

de la communauté ne laissent pas d'avoir quelquefois à souffrir de la transition. Cet inconvénient, on l'a reconnu , et c'est pour l'éviter , que l'on a vu, en certaines occasions, le conseil prorogé d'une année (1). Mais ce n'est là qu'un expédient, et il importe d'y pourvoir d'une manière définitive. Dans ce but, il est statué qu'à l'avenir les syndics de l'année précédente feront partie du nouveau conseil, où leur présence et leur utile coopération auront pour effet d'empêcher la tradition administrative de s'interrompre. Il est créé aussi un assesseur en titre, pris cette fois en dehors des douze conseillers existants (2). Les lettres patentes qui consacrent ces nouvelles dispositions sont, suivant l'usage, présentées par les syndics au juge, pour en requérir l'exécution. Placé sur son tribunal, qui était un modeste siège en bois, et même s'il fallait s'en tenir à la rigoureuse acception des mots, une simple poutre ( trabe), le juge, à genoux, la tête découverte et inclinée pour plus de respect vers la terre, déclarait, d'un air satisfait, qu'il

(1) Ordinaverunt.... quod dicti domini consiliarii infra scripti remaneant et remanere debeant in consilio ipsius civitatis Sistarici, pro anno venturo, attentis eorum probitate, legalitate et legali gubernatione per eos factis in negociis predicte universitatis, et attentis et consideratis negociis majoribus et ponderosis hodiernis temporibus ipsi universitati occurrentibus et in manibus ipsorum dominorum consiliariorum existentium et inceptorum , et etiam attentis plenariâ notisciâ predictorum negociorum penes ipsos dominos existentium...... 1386 10 avril . Reg. des délib .

(2) 1401 - 16 avril. Liv. vert , fo 68.