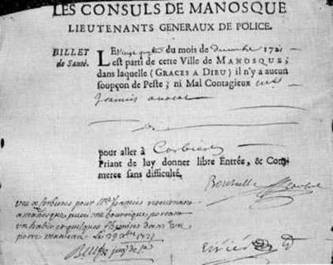

L’un, le marquis de Belrieu, s’installa à Sisteron, l’autre, le marquis d’Argenson, fit de Manosque son quartier général. Quatre lignes de défense sanitaires, qui demandaient une garde constante, avaient été créées. La première allait de Gréoulx les Bains à Colmars, la seconde était sur la Durance, allant du Comtat Venaissin à Sisteron, la troisième serpentait depuis l’embouchure du Jabron jusqu’à Buis, la quatrième était celle du Comtat, allant de celle de la Durance et se prolongeant jusqu’à la frontière des Etats pontificaux. Ces lignes étaient constituées de barrières de bois. Personnes ne les franchissaient sans montrer un billet de santé, certifiant que le lieu de provenance du voyageur était sain. Chaque ligne était étroitement surveillée par des hommes en armes, le plus souvent des paysans à qui le pouvoir ne donnait que deux à sept sous par jour. Ces hommes de garde avaient, à leur disposition, de grandes pinces de bois pour agripper ces certificats médicaux sans les toucher. Leurs champs étaient laissés à l’abandon et ne produisaient plus que de mauvaises herbes. La misère était grande outre la présence continuelle de la maladie.

Le marquis d’Argenson ordonna de ne plus utiliser les bacs de la Durance sauf celui de Manosque. Tous les villages du département s’entourèrent de barricades que des hommes armés gardaient au lieu d’aller aux champs, activant ainsi la pauvreté. La circulation entre les villes et les villages cessa pour un temps, c’est ce qui sauva le pays d’un fléau qui aurait pu être aussi important que celui de 1629. Seuls trois villages furent touchés ; il s’agit de Gaubert, Sainte Tulle et Corbières. Dans ce village, la peste fut meurtrière surtout entre le 25 septembre 1720 et le 14 avril 1721, en tout, elle fit 140 victimes sur une population de 400 habitants. Parmi elles, il y eut un des deux consuls qui étaient à la tête du bourg, il fut un des premiers à succomber. Le survivant fit entourer d’une muraille de buissons le cimetière. C’est une des mesures prophylactiques qui fut prises à cette époque.

Montfuron et Montjustin s’entourèrent d’une barrière en dur. Reillanne répara ses murailles et compléta son enceinte d’une palissade de bois. Dix hommes en assurèrent la garde. Idem pour Dauphin qui dut en plus fournir 399 quintaux de bois au corps de garde de Sainte Tulle. Mallefougasse s’entoura d’une ceinture de buissons, pensant ainsi, peut être à juste raisons, faire des économies. On crut un temps qu’un de ses habitants avait la peste mais un médecin venu de Peyruis démontra qu’il avait une autre maladie. A Valensol, 17 hommes formèrent une garde municipale qui prit en charge le bien être de la cité ; toutes les ouvertures, tout ce qui avait contact avec l’extérieur, fut muré avec du plâtre. Un bureau sanitaire fut créé et trois intendants de santé qui coutaient au bourg 30 livres par mois furent désignés pour son fonctionnement. Banon fournit trois hommes pour garder le blocus fait autour de Sainte Tulle et se garda lui-même grâce à six hommes. A Mane, on boucha les ouvertures des remparts, on installa une petite infirmerie et on envoya douze hommes sur la ligne de défense sanitaire de la Durance.

A Riez, Gimenel, lieutenant colonel au Royal Roussillon envoya des hommes garder le Verdon, de Gréoulx à Esparron du Verdon. Quatre Marseillais, fuyant leur ville, réussirent à se réfugier dans une bastide de la cité, deux moururent et un fut très malade. Un religieux d’Arles parvint sur ce territoire et y décéda. A Castellane, on défendit aux gens d’aller cultiver leurs terres au-delà du Verdon ce qui entraina perte de récolte et misère. A Forcalquier, le viguier, d’Audiffret, envoya quelques hommes à la garde de la ligne sanitaire du Comtat. Aux Mées, qui était dirigé par la poigne énergique de M. Salvator, dix neuf hommes montaient la garde aux rues du village. A Moustiers, le pont d’Aiguines fut fermé d’une double barrière fermant à clés puis une compagnie du régiment d’Auribeau vint y camper. A Puimoisson, un bureau de santé (10 membres) siégea en permanence. Le bourg fut divisé en trois quartiers, on mit en place des heures pour chacun pour aller à la fontaine de façon à éviter toute communication entre eux. Sisteron, quartier général du marquis de Belrieu, établi un bureau de santé de dix membres, ferma à la circulation ses avenues et garda soigneusement ses barricades, en fait, mesures communes à toutes les villes et à tous les villages sauf que là, les gens étaient tout près de l’autorité. La ville fut épargnée par la maladie, en reconnaissance ses consuls décidèrent que chaque année six pauvres seraient habillés à ses frais. En ce qui concerne Digne, l’abbé Féraud prétend que la peste fit quelques centaines de victimes ce qui est faux comme le font apparaitre les archives des Bouches du Rhône et les écrits de tous les historiens. Jamais la maladie ne se présenta dans cette ville. Manosque érigea une barrière en planches sur la route d’Aix, elle qui menait à Marseille, siège de l’infection et qui allait aux villages contaminés de Sainte Tulle et de Corbières. Deux infirmeries virent le jour à la bastide de Collongue, chacune de 100 lits, l’une pour « les honnêtes gens », l’autre pour « la populace ». Les vagabonds étaient envoyés à Lurs. On ferma d’abord deux portes sur quatre, puis il fut décidé de murer toutes les portes ce qui revint fort cher car il fallut le faire faire par des maçons appointés par la mairie. Une ouverture fut aménagée porte Saunerie pour que les étrangers à la ville puissent y pénétrer. Lorsque la maladie se déclara à Corbières et à Sainte Tulle, un blocus allant de Manosque à Beaumont de Pertuis, gardé par 80 hommes, fut ordonné par le marquis d’Argenson. Ils rejoignirent les hommes du régiment de Provence qui avaient pour mission, entre autres, de faire subir une sévère quarantaine à ceux qui revenaient des villages contaminés. La ville instaura une procession à la chapelle de Toutes-Aures pour remercier Dieu de l’avoir épargnée. On devait s’y rendre avec des bougies de cire blanche.

Il reste à parler des deux autres villages qui connurent le passage du fléau.

Gaubert est un petit bourg proche de Digne. Là bas, il y eut 29 décès sur une population de 500 habitants. La peste dut être amenée par l’aubergiste qui abritait des gens porteur du germe. Elle se déclara le 22 Septembre lorsque quatre personnes décédèrent le même jour. Il n’y avait aucun médecin et aucun ne vint de Digne, ville à laquelle on avait fait appel. A défaut, la municipalité nomma trois infirmiers et quatre infirmières pour s’occuper d’un modeste hôpital qui fut installé à la bastide St. Vincent. Pour lutter contre la maladie, il fut procédé à trois désinfections. Deux bastides ainsi que l’auberge où elle avait pris naissance furent brûlées et le 10 août 1721, le village ne fut plus consigné mais il était ruiné, il lui fallait payer les provisions qu’on lui avait fourni durant le fléau. Ses habitants allaient sur les chemins les pieds nus.

Pour essayer d’échapper à la maladie avant qu’elle ne se déclare, les habitants de Ste. Tulle dressèrent une barricade sur la route de Marseille, ville la plus atteinte de la Provence, et décidèrent de n’admettre personne chez eux qui ne fut muni d’un billet de santé

Mais la peste était déjà dans les murs. Elle tua en premier Anne Bonnet qui avait recueilli un nourrisson marseillais. Mais, on n’y croyait toujours pas, il fallut l’intervention de deux médecins de Manosque qui autopsièrent les premières victimes pour se rendre à la réalité. Sainte Tulle perdit la moitié de ses habitants (426 sur 810). Trois chirurgiens s’employèrent à soigner les malades mais deux d’entre eux furent atteints dans la première quinzaine de l’arrivée de la maladie. Le survivant ne consentit à rester qu’après avoir négocié un salaire de 500 livres par mois (somme conséquente pour l’époque) et une rente viagère. Trois infirmeries furent créées : à la chapelle St. Pierre, à la chapelle Ste Tulle et à la chapelle Archimbaud. La maladie atteignit son apogée entre le 22 Septembre et le 14 Octobre. La prévention voulait que tout le monde couche dehors, au grand air, les maisons devant être contaminées. Un moine de Salon, atteint de la peste, guérit en buvant chaque jour un verre d’urine. Le château du lieu fut transformé en hôpital, les malades pouvaient compter sur dix infirmiers. Devant l’incapacité humaine à faire obstacle au fléau, on fit appel à Dieu. Il fut convenu que chaque année tous les magistrats du village ainsi qu’une personne par famille iraient en procession, pieds nus, corde au cou, flambeau à la main, à la chapelle Ste. Tulle ; ce qui fut fait en 1724, date à laquelle l’évêque de Sisteron atténua considérablement le vœu. Malgré ces prières, le mal continua de s’acharner sur les vivants. Il arriva à son paroxysme le 14 Octobre pour aller, par la suite, en déclinant. La dernière victime s’éteignit le 4 Mars suivant. Petite anecdote qui vaut la peine d’être évoqué : un fou ( ?) appliquait chaque nuit un emplâtre enduit de pus aux tuyaux des fontaines et aux portes des maisons. Après une sévère purification, le bourg rentra dans la vie active le 23 Septembre 1721. Malgré le malheur du à la maladie, un autre vint s’y greffer, son seigneur, le marquis de Tourves lui demanda une très grosse indemnité pour l’occupation de son château, même si l’infirmerie qui y avait été installée le fut dans des pièces laissées à l’abandon. L’affaire alla en justice, le marquis gagna, le village fut condamné à lui payer 7551 livres, somme énorme pour l’époque.

Il faut constater que toutes les arrivées de la maladie eurent lieu dans des endroits qui étaient en relation avec Marseille (40.000 morts), même Gaubiers, près de Digne qui reçut des gens de la grande ville. Trois forçats s’évadèrent du grand port et voulurent respirer l’air pur de Lure, malgré de nombreuses recherches, ils restèrent libres, trainaient ils la maladie ? La rependirent ils autour d’eux ? Nul ne peut le dire.

Parmi les remèdes proposés, il y en a eu un en qui le marquis d’Argenson crut beaucoup crut énormément, il s’agissait d’une ceinture anti-peste qui fut commandée en de nombreux exemplaires mais qui, évidement, demeura sans effet. Un autre était de ne jamais sortir à jeun, avant de partir, il était recommandé de tremper du pain dans deux doigts de vin. Chaque matin, les gens devaient se laver la bouche avec du vinaigre.

------ Le masque à bec de canard imaginé par Charles de Lorme, médecin de Louis XIII, contenait des plantes aromatiques, notamment de la girofle et du romarin, aux propriétés désinfectantes. Une éponge, placée devant la bouche et imprégnée de vinaigre des quatre voleurs (vinaigre blanc, absinthe, genièvre, marjolaine, sauge, clou de girofle, romarin et camphre) était censée protéger de la contagion.

------ Le masque à bec de canard imaginé par Charles de Lorme, médecin de Louis XIII, contenait des plantes aromatiques, notamment de la girofle et du romarin, aux propriétés désinfectantes. Une éponge, placée devant la bouche et imprégnée de vinaigre des quatre voleurs (vinaigre blanc, absinthe, genièvre, marjolaine, sauge, clou de girofle, romarin et camphre) était censée protéger de la contagion.Explication trouvée dans l’encyclopédie wikipedia.